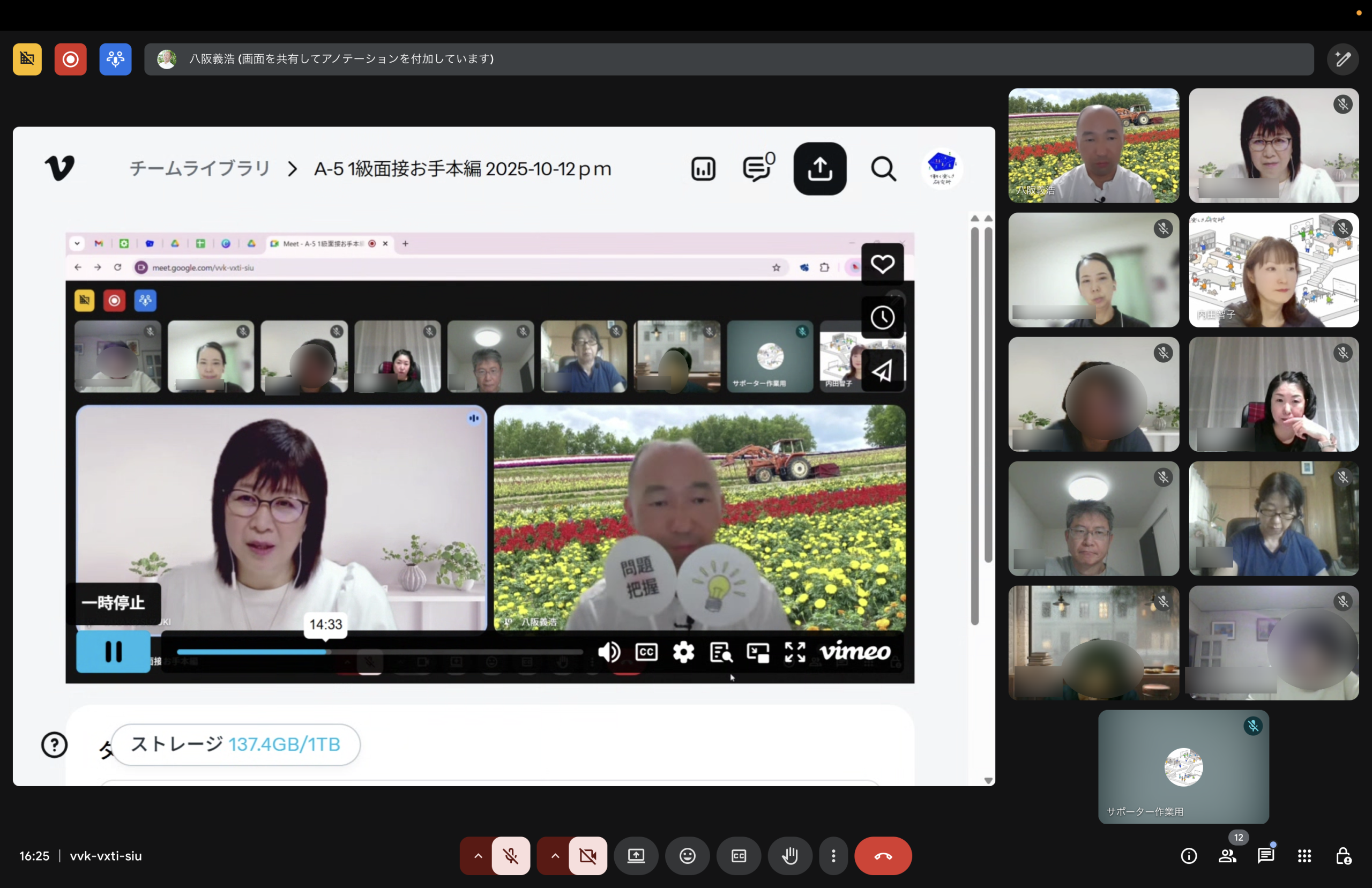

10/12(日)にGoogle meetを用いたオンライン形式で

「1級キャリアコンサルティング技能検定対策講座」

~面接実践編・面接お手本編~

を開催いたしました。

こんにちは。働く楽しさ研究所・サポーターの大藤です。

行楽シーズンの三連休中日に開催した講座ですが、午前中の「面接実践編」には16名、

午後の「面接お手本編」には8名の方にご参加いただきました。

午前の講座から続けて参加した方もいらっしゃって、

オンライン会場でありながら参加する方の意欲が熱く伝わってくる時間でした。

たくさんの方にお越しいただけたことに感謝いたします。

午前中の「面接実践編」では、3名の方が交互に指導者役と事例相談者役を務めました。

ギャラリーが多かったので非常に緊張があったかと思いますが、どなたにも

目の前の相談者を精一杯支援したい、という思いと、指導の個性がありました。

講師のフィードバックでは、事例相談者の気づきに添って進めつつ、

相談者が気づいていない問題も意識すること、

相談者が「自分はできている」と思うところに切り込む時の慎重な伝え方のヒント、

など、今回も多くの解説があり、見学の方も真剣な表情でメモを取っていました。

午後の「面接お手本編」は、講師が指導者役となり、代表の方と

ロールプレイを行う形式です。参加した方のほとんどが、この講座への初参加でした。

ロールプレイを行ってすぐに録画を振り返りながら講師が解説していくので、

記憶が新しいうちにふりかえり、関わり方や考え方を学ぶことができます。

みなさん「自分ならどうするか」と考えながら熱心に学習していらっしゃいました。

今年受検を予定している方。その先を見越して受検準備に入った方。

参加した方の状況は様々だったかと思いますが、今年受検の方にとっては

面接実技試験まで3か月から4か月という時期に入りました。

学科の準備と並行して対策をしているという方も多いかと思いますが、

今日の学びも成果に、そして日頃の実務に活かされることと思います。

ますますのご活躍を応援しています!

それでは、ここからは講座の中でも要点になった箇所を振り返ってみましょう。

講座内容の振り返りは、stand.fmによる音声配信形式にてお届けしています。

ブログのように文章を読むのとはちょっと違った形式ですが

「ながら聴き」ができること、視覚を奪われないことなど、

音声ならではのメリットがありますので、そこを上手に活用して復習してください。

「1級 面接実践編」の振り返り

「1級 面接お手本編」の振り返り

次に、今回の講座にご参加いただいた方のアンケート内容をご紹介します。

受講された方の意欲や熱意は、アンケートを通して講師が1人1人丁寧に確認しています。

1級の面接実技合格率は6%。そこに入るアウトプットをしよう、と思えば、おのずと

回答の質と量が充実したものになっていくはずです。今回も、たくさんの方から厚みのある

回答をいただきました。学びの深さが感じられて、とても嬉しく拝見しています。

これから受講を考えている方にも、インプットした学びをかみ砕き、

アウトプットすることでより深く自分の中に落とし込むために。

アンケートを、その「学びプロセスの一環」としてぜひ活用していただきたいです。

1級 面接実践編・口頭試問編 参加者の声

今回の講座の中で、効果が出るのか?という視点を持つ必要性を学びました。

CCが成長するためには、効果が出る指導内容なのか?を考える必要があるということを実際のロープレ、フィードバックを通じて実感しました。

CC視点の問題点だけで、合意を取って、展開まで進めていくことの難しさを教えていただきました。14回の論述読み解き編で「枝葉」に飛びつかず「幹」は何なのかを考えることの大切さを学んだことを思い出し、CC視点の問題点だけで進めて本当に良いのか?と自分に問いかけられる余白を残しておけるようになりたいと思いました。「わかったつもり」になっているだけかもしれませんが、今は、面接準備編で、CCが見えていないあるべき姿を3階建て構造で伝えていくということが、ゆっくり丁寧にSV視点も共有していく指導のイメージにつながっています。

良い気づきを起こしているように見える優等生的な言葉であっても「本当にそうなのか?」とCCの言葉を信じすぎないことも大切ということも学びました。ありのままのCCを理解するということとCCの言葉をそのまま信じるということがイコールではないということに改めて気づきました。

早い段階で気づけるCCであれば、事例相談に来る事態にはなっていないのでは?と冷静な状態であれば思えても、本番での出力は下がることを考えると日頃からの訓練が必要だと感じました。

本日最後の事例を見学しながら、「CLに元気になってもらいたい」を繰り返すCCから、その背景にはどんなメンタルモデルが影響しているのだろうと思いながら見学をしていました。それを、どのような言葉でどのタイミングで伝えると「効果」が出るのか、CCをしっかり観察し考えながら面談を進めていけるようになりたいと思います。

今日の講座を受けて、事例指導を進めていく際に「余白を残す」ということを意識したいと思いました。CCが言いたいことを言える余白、SVが効果が出るのか?CCの発言に対し「本当にそうなのか?」、この指導は効果が出るのか?と考えるための余白を残したいです。そうすることで、CCがプレッシャーを感じることなく何の行動・態度が自分のやりたかった相談における障壁になっていたのかに気づき、深く突き詰めていけるよう支援していけるといいなと思っています。

本日は、実践編を午前中に、お手本編を午後に、と連続で受講させていただきました。

①面接試験で非常に説明が長い方に当たった場合

・しっかりと聴き、時間が不足することを予想し、対処する。聴いていて焦ると思いますが、CLの言いたい気持ちに寄り添い聴くことも大切なことだと感じました。時間が無くなると感じますが、口頭試問での返答の準備もして、その場は、しっかり聴くことも一つの対応と感じました。説明終了後に、その長い説明ができることをしっかりと褒めることで関係構築が図れることも学びました。

・一方、自分の話を延々とする相談者に対して、いつもその態度でCLと向かい合っていない?と返すことで、相談者の問題点の指摘にもなり、両面を考えることの大切さも感じました。

②答えを求める相談者

・「どうすればよかったのでしょうか?」と答えを求める相談者に対する対応は、答えを言った方がいいのか、対応方法に迷うところですが、相談者が本当に答えを求めているのか、ただ単に、まだ喋りたいのか、いづれにしても納得していないサインととらえれば、まともに答えるだけではなく、本当に相談者にとって何が成長につながるのかを考え対処することにつながることを学びました。

③反発し、「どうすればよかったのか」の問い

・相談者は、何か課題があるから来談しているが、自分の否を認めたくない場合もあり、指摘したことに反発されることも多いと思います。さらに、では具体的た対処方法を確認された場合も、実は、納得がいっていないということが多く、その枝葉に入ってしまわず、まだ早いとする返し方は、自身ではできないやり方で、手本を見せていただいて、解説も聞くことで理解できる内容でした。

④相談者に共感しても同意しない

・相談者は、問題があるので来談しており、未熟な状況にある。不十分な対応で、CLとの間に齟齬が生じているのは事実。しかし、頑張っている相談者の褒めるべき点は、褒め、共感するが、不十分な対応に対しては、同意せず、しっかりと伝える。伝え方、タイミング、理解の状況など、確認することも多く、難しい考えるが、今回の手本とその後の解説を聞く中で、ヒントは得られました。

自分ができるかは、自信はありませんが、振り返り、さらに理解を深め、実践を積むことで、身に付くのではないかという気持ちにさせてもらいました。本日は、本当に、ありがとうございました。

本日もありがとうございました。

前回の初めての見学では、そういうものなのかと知ることで頭がパンパンになるほどでした。そこで見学しただけで終わらせたくないと思い、1回目で見学した内容の理解・復習に時間をかけ、今回の2回目の見学に臨みました。

当然のことではありますが、今回のロープレ見学で学ばせていただいたことは、前回の見学と共通することはもちろん、また新たな見解や視点にも与えていただくことができたと感じています。

特に、意識していきたいと思ったことは3つありました。

1つ目は、CCの癖や傾向を理解しようとする姿勢です。

今回の見学全体を通して感じたことでもある、「CCもCLもそしてSVも、想いや考えを持った一人の人間であり、縁あって関わる機会ができた関係であること」が前提にあることを念頭に置いていきたいと思いました。

そうすることで、SVとしてもCCに、CCもCLに、相談者第一で関わることに繋がると考えました。以前は、相談者第一と言ったら、「共感的に傾聴をする、否定しない」と考えていたように思いますが、それは表層的なことであり、本当の相談者第一の関わりとは言えないと今では思っています。

もっと相談者の深い部分に触れ、相談者にとってよりよい時間にするためには、アンテナをしっかり張って、CCの癖や傾向を受け取る姿勢を大切にしていきたいと思っています。

2つ目は、相談者に自分が思う姿を求めようとしないことです。

1つ目の気づきにも繋がるかと思いますが、相手を自分の既知のケースにあてはめたり、

自分の得意とする流れに引き込もうとしてしまうことが、どれだけ危険なことなのかを

理解できました。頭をよぎることはあるかもしれませんが、目の前にいる相談者を第一に考えると違う方、同じケースではないので、真摯に向き合っているとは言い難いこと、何より目の前の相手のためになっているか常に考えて、何を伝えるか、どう語るかを。まずは普段の相談業務で実践していきたいと思いました。

3つ目は、自分の言動に根拠を持ち、それをアウトプットできるようになることです。

前回の見学でも同じような気づきがありましたが、特にCCが抵抗してきた場面等での相手への配慮ある、相手が受け取ることができるような伝え方は、今後の課題だと思いました。

復習して、SVとして大切にしたいことを言語化できるように頑張ります!

初めて八阪先生のお手本ロープレを拝見し、とにかくすべてに圧倒され感動しました。

挨拶・自己紹介から、どこまでも指導者としてどうしたら事例相談者さんに安心して話してもらえるのか、を第一にしながらも、とても自然体な対応に感動すると共に前回受験した自分はどうだったかな?と振り返ることができました。

結果としてはかなり身構えてしまっていて、目の前の人を大事にしたいという気持ちはあるもののどこか自分中心に捉えていたことにも気付きました。

全体の流れの中で、関係構築・問題把握・具体的展開の札を上げながらロープレしている先生の凄さを体感しました。先生が札を上げたところでの解説では具体的な表現とその裏付けとなる部分を分かりやすくご説明いただき、話しながら関係構築・話しながら問題把握・話しながら具体的展開へと繋がること、しかも口頭試問にも繋げていくことに圧倒されました。

今回の講座を通して、改めて「指導者としてどうしたら事例相談者さんに安心して話してもらえるのか」という視点の重要性、そして事例相談者さんが大事にしていること、自分が目で見て感じた良いところはすぐに肯定することの大事さを学びました。これは試験対策としてではなく、CCという仕事をしている全ての人に大事なことだとも感じました。また事例相談者は上手くいってないから相談に来ているのであって、一人ひとり違うことを踏まえて、たくさんの思いがある中でそれでも相談に来た事例相談者の味方になるようにする姿勢、誰のために何のために話を聴くのか?という視点で事例相談者と一緒に考えていけるような指導者になりたい、と強く思いました。

事例相談者から「合ってる?間違ってる?」との投げかけに対しても「確実に言えることを言う」との先生の言葉にハッとさせられ、合ってるかどうか正誤を言うことが指導者ではなくて、相手がなるべく素直に振り返ったり何かに気付いて学べるように支えることが指導者として必要なことであると実感しました。今回の気付きや学びを日々の現場での相談業務で実践をしていきます。

八阪先生、スタッフの皆様、CL役のAさん、本当にありがとうございました。

2級の34回に先日やっと合格し、この度初めて1級を受けます。

「指導をする」ということにあまり興味がなく受けるつもりはなかったのですが、一緒に2級を受けた仲間との練習時に、ほんの少しでもFBができるようになりたいと思いトライしてみたいという気持ちになりました。

今回3つのロールプレイを拝見して、関わりの奥深さを強く感じました。

特に印象に残ったのは、「指導内容の効果を私自身が考えて向き合う必要がある」ということです。相談者の話を一生懸命聴こうと頑張ったと主張する事例相談者に対して、「もっと話を聴く」という指導をしてしまうと、受け止め方次第で関係がこじれる可能性があるという指摘にはっとさせられました。今回の学びを通して、「その指導がどのように受け取られるか」「本当に効果を生むか」という視点を持つことの大切さを実感しました。

また、事例相談者に対して「相手の話をもっとちゃんと聞けばよかったんですね」というだけではなく「ちゃんと聞いたとしたらどうなる?」という問いかけ方があることを知ることができました。

3つ目のケースでは、受験生の方が温かく余裕のある関わりをされていたのが印象的で、自身がリラックスしていることが、事例相談者の安心感につながるのかもしれない、そこから関係構築が生まれるのかもしれないなと思いました。

本日は貴重な場とたくさんの気づきをありがとうございました。

ここに掲載されていなくてもすごくいいメッセージを書いてくださっている方はまだまだたくさんいます。

できるだけ”多様な視点”になることを意識して掲載する文章を選んでいますので、

今回ここに掲載されなかったからと言って、ガッカリしないでください。

当日の講座の様子

アンケートにご協力をいただいたみなさま、ありがとうございます。

まだの方も、よろしければぜひご感想をお聞かせください。

私も講座のサポートをしつつ、「自分ならどうするか」と思いながら

みなさんのロールプレイを拝見していましたが、講師のフィードバックを聴きながら

まだまだ見え方、伝え方を学ばないといけないな、と感じ入りました。

午後の面接お手本編は、事例相談者が長く面談経過を話し続け、

教わった手法を忠実に守ろうとするあまり、柔軟な対応が難しくなるというケースでした。

CCとCLの考えが異なるという現実に向き合えるよう、指導者は単なる指摘ではなく、

肯定はできなくても、受容する姿勢こそが関係構築の第一歩であることを示しました。

その姿勢を通して、参加者も受容の重要性を実感し、学んだ理論をどのように

実践へとつなげていくかを考えさせられる、学びの深い見本編となりました。

学んだことをしっかりと実践に活かしていただけることは、素直にとても嬉しいです。

これまでの講座で得たエッセンスをフル活用して、ぜひ試験合格を勝ち取ってください!

それでは、今回はこのあたりで。

また次の講座でお会いしましょう。

2025年度の1級CC技能検定対策講座のご案内

弊社が企画・運営するキャリアコンサルティング技能検定対策講座について、

弊社ならではの特長やメリット、お客様の声、よくある質問(Q&A)などを

わかりやすくまとめたページをご用意いたしました。

特に、弊社では「面接準備編」の講座の受講から始められることをお勧めしています。

「面接準備編」では、最難関とされる実技試験(面接)の突破に向けて、

絶対外せない大事な視点や、指導者レベル(1級)にふさわしい考え方や姿勢を

きちんと身に付けることを目的として企画・設計している内容です。

初めて試験にチャレンジされる方はもちろん、

何度挑戦してもなかなかうまくいかない方にとっても、

揺るがない足場を整え、困った時の拠り所がわかる内容です。

次の試験で合格したい!という方は、いきなり「面接指導編(ロールプレイ講座)」や

「事例読み解き編」などの実践編から入るのではなく、

しっかり基礎固めができる「面接準備編」から一歩ずつ学んでいってほしいです。

2024年8月からはオンラインストアでの動画販売も始めましたので、

講座での参加でも、動画形式でも、学びやすい方法をお選びください。

講座で参加されたい方と、オンラインストアの動画講座を購入して学びたい方、

それぞれに合わせてリンク先のボタンを下の方に用意しています。

※講座の場合、クリックすると開催日程カレンダーが表示されます。

表示されたページの中から、希望の日程をクリックしてください。

その後、詳細な内容などがご覧いただけるようになります。

みなさまの指導・支援ができる機会を心待ちにしております。

ぜひこの機会に弊社講座にお越しくださいませ。