4/29(火・祝)にGoogle meetを用いたオンライン形式で

「2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座」

~面接お手本編~

を開催いたしました。

こんにちは。働く楽しさ研究所・八阪です。

この日は祝日開催で、かつゴールデンウイークの最中ということもあり

こぢんまりとした規模での開催になりました。

もともと「それくらいの人数になるかな、その分きめ細かくお答えできるかな」と

考えながら設定した日程でしたので、ここ数回の賑やかな講座と異なり、

おひとりおひとりの様子・表情を見ながらお話ができたことがありがたかったです。

特にお手本編は、ロールプレイのお相手役以外の方まで

目を配るのがなかなか難しいのですが、この日くらいの人数だと

みなさんが納得したり、あるいは悩んだりしているシーンもわかるので、

今回はロールプレイの最中にも「ここはきっと解説した方がいいんだな」と

後々のことまで考えながら面談ができた箇所もありました。

今回のロールプレイの事例は、「本番で苦戦した」という感想をいただくことが多い

学生の相談者の事例でしたが、参加された方には上下関係にならない関わり方や、

どこまでも相談者第一で面談を組み立てる方法が参考になったかと思います。

『お手本編』で学んだ内容は、決して「すべてこのように応答しなさい」ということではなくて、

あくまでも1人の1級CC技能士が面談するとこうなるよ、

その過程ではこんなことを考えているんだよ、という例をお示しするものですが、

ご自身のCCとしての成長・技量の向上に役立つ要素はたくさんあったはずです。

ぜひ、少しずつでいいので、取り入れられることから取り入れてみて、

ご自身の支援に厚みを増していただければと思います。

それでは、ここからは講座の中でも要点になった箇所を振り返ってみましょう。

講座内容の振り返りは、stand.fmによる音声配信形式にてお届けしています。

ブログのように文章を読むのとはちょっと違った形式ですが

「ながら聴き」ができること、視覚を奪われないことなど、

音声ならではのメリットがありますので、そこを上手に活用して復習してください。

「2級 面接お手本編」の振り返り

では、ここからは、今回の講座にご参加いただいた方のアンケート内容をご紹介します。

受講された方の意欲や熱意は、アンケートを通してわたしも1人1人丁寧に確認しています。

まずはご自身がどの程度理解しているのかを自分で振り返ること、

それをアウトプットしたらどれくらいのクオリティになるのかを確認することなど、

ただの回答ではなくて「学習の一環」として取り組んでいただいています。

いつもお伝えしていることですが、本気で2級合格を目指すのであれば、

上位15%に入るアウトプットをしようと、こだわって回答してくださるはずですね。

熱意ある受講者さんがどれくらいのものか、ぜひこの回答から感じ取ってください。

2級 面接お手本編 参加者の声

相談者役として参加させていただき、ありがとうございました。まだ言葉になっていない、相談者がわかってほしい思いを汲みとって伝えてもらえる安心感がどれほどのものか、体感的にも理解でき、大変勉強になりました。

「枝葉に触れなくても面談は成立する」

この言葉通り、八阪先生は「相談者はどんな景色を見ていて、何をわかってほしいのか?」を身体感覚レベルで理解しようとされていました。その一方で、相談者が気づいていない問題を客観的に捉え、未来を見据えて相談者のためになる関わりを実践されて(かつ札を上げながら私たちへのフィードバックを考えられて!)いました。

特に、相談者の置かれている状況を「綱引き」に例えられたシーンでは、狭まっていた視界がパッと開けたような感覚でした。相談者第一を実践するということは、例えひとつとっても「相手にとって伝わりやすいかどうか」を基準に考えてお伝えできることなんだと学ばせていただきました。

「相談者は答えを絶対に出してくれているはずだ、という前提で聞いている」

この言葉からも、相談者に信頼していただく前に、まずは自分から相談者を信頼する姿勢でいないといけないと感じました。「目の前のCCは、自信がない自分を含めて信じてくれている」と感じられることが、相談者の安心感に繋がるんですね。ダメ出しされるより、本人が気づいていなくても肯定できるところは必ずある、という姿勢で関わってくれる人にお話ししたいと感じるのは当然のこと。八阪先生は一番大切な根っこのところを一貫してお伝えし続けてくださるので、講座を受けさせていただくごとに身体に沁み込んでいくような感覚になります。

骨の髄まで相談者第一が染み渡り、実践できている面談を見せていただき、自分の中にもそこを目指したい思いがあると実感しました。同時に、「頭で理解すること」と「実践できること」の差がどれほど大きいのかも痛感しました。まずは「相手が一番わかってほしいこと」を汲みとれるように、普段からの人と人との関わりにおける実践が何より訓練になると肝に銘じます。

最近は母に連絡した際、考えて出した言葉にとても喜んでもらえて、父からもお礼の連絡が届くなど、日々変化を感じられて嬉しいです。日常のコミュニケーションや仕事のメールひとつにおいても、相手第一を実践できるようになるための訓練と捉え、今後も取り組んでいきます。

本日、面接お手本編に初めて参加させていただきました。

私は、今年の1月に偶然八阪先生の面接実践編を知り、見学者として参加したことが始まりでした。

その後、4月の座談会、面接準備編、そして本日の面接お手本編を順番に参加し、段階を踏んでいった後の視点と感じ方がありました。その時その時、一つ一つの学びを点とするならば、これまでの点が線につながっていくような今日のお手本編でした。特にこの4月中の学びの多さには、自分自身の容量がMAXになっていました。

何からどのようにしていくか整理が十分にできず、できるのか怖さもありました。職場での面談の中で、「今」伝えるべきなのか、「私の発する言葉は大丈夫か」、「自分が聞きたいこと」なのか、「聞く必要があるのか」と考えている内に、言葉に出せないこともありました。

今、振り返ると、気が張っていたのだと思います。

今日のお手本編を拝見し、八阪先生は相談者が話してくれそうな方か、全然話されない方なのかを最初の段階で感じ取られ、今回の相談者の方にとって「安心の場」になることを、常に大切にしておられました。

「話しても大丈夫」「どんなことも聴くよ」という優しい関わりに、原点に戻れた感じがしました。

「相談者が一番分かってほしいこと」のために、私はこの優しさを大事にしたいと思いました。

また、見学者で拝見しているとき、相談者と相談者の周囲の人たちとの「綱引きの状況」を、咄嗟に図で描きました。相談者は今、3倍の力を一人で引っ張っているこの状態なんだ・・・と、そうせざるを得なかった状況から、これからどのように寄り添っていくかを考える時間となりました。

相談者の今日までの出来事、周囲との関わり、綱引きの状況からの気持ちの孤立、自分にとって正しい決断が何かわからない、その中で本当はこうしたいと言える場所があることの安心感は、今どれほどのものなのか。事柄だけではわからない深い深い部分が見えるのは、関係構築ができていること、相談者の気持ちを汲み取ることができる時なんだ、と思いました。

たくさん学んだことを実践することに気負わず、必要な時に意識的にやれることをしていきます。そして、私自身の状態も快適に、力が入っていたらそっと力を抜いて、これから面談をしていきたいと思います。

ありがとうございました。

先日の面接実践編に引き続き、今回も目から鱗でした。本当にありがとうございました。

CL中心、CLに寄り添う、CLに自由に語ってもらう等々々・・・さんざん言われてきて自分でも当然わかっているつもりで実践もしているつもりでしたが、なんと表面的だったことか!

「CLが一番わかってほしいこと」の「ほしい」の重みや深みを汲み取ることに全身全霊をかけることの重要性を痛感しました。

ただ、問題点を共有するタイミングについてはまだ難しいと考えています。機が熟すまで焦らないことが重要であることは理解し、実務においては実践もしているつもりですが、いざ技能検定試験となると、20分内にそこまで持って行こうという心理が働く自分がいます。時間内に問題や方策の共有まで(何でもいいから)持って行かねばならないとの強迫観念を克服して、やったこと、やらなかったことの意図性を堂々と口頭試問で主張できるようにしていきたいと思います。

「~けど」や「でも~」へのアンテナについても大きな気づきがありました。「けど~」を聴いておきながら、それなのになお「~けど」の前段に拘っている自分がいたと思います。こういうところもCC主導、CLファーストになっていないことのあらわれだと思いました。

CLファーストとは何か、関係構築とは何か、を徹底して叩き込まれてる実感があります。本当にありがとうございます。実務においても、試験対策においても実践していきます。

八阪先生、RPをして下さった方、今回も勉強の機会をいただきまして、ありがとうございました。

毎回思うのですが、「関係構築」「問題把握」「具体的展開」を面談を振り返りながら解説していただき、どうしてこんなに深く同時進行で考えられるのだろうかといつも感心してしまいます。

・冒頭のCLさんの話しぶりから、このCLさんの傾向に見当をつけ、面談の進め方を計りながらCLさんに徹底的に寄り添っていく面談でした。面談の主導権は常にCL、CCは決して前に出ない、とはよく聞きますが、自分を振り返って、寄り添っているつもりの面談になっていないか常に留意していきたいと思いました。言うは易く行うは難しです。

・面談の割と早い段階で、CLさんの訴えていることってこういうことなのかな?と見当をつけて話を聴いていく。面談中にCCのスタンスをお話しする場面があり、このような関りもあってよいのだな、と思いました。

・CCが聞きたい事を聞いていくとCCの誘導になってしまう。特に学生の場合は、CCの発言が正しいと受け取られてしまう。特にこのCLさんの場合は、周りに味方がいない状況なので、CCが誘導してしまうと乗っかってしまうので、要注意。

・どんな気持ちを抱えて、この面談に臨まれたのだろうか?と考えると、まず安心して話してもらえるような関わり、「CCはあなたの味方だよ」と信頼を得られるような関わりが絶対必要。

・「あなたの置かれている状況はこうだよね」「これまでたくさん準備してきてがんばってきたんですね」などCLさんと同じ景色を感じてCLさんの心情を代弁する。

・CLさんと親御さんや先生、行きたい会社との対比を「綱引き」に例えて、視覚的にCLさんに自分の置かれている状況を客観的に観てもらう関りは、とても参考になりました。

・このCLさんがどんな会社を希望していたのかは一切わからないまま面談が終了してしまいましたが、事の詳細がわからなくても面談は成立する。「聞きたい病」の人が多いが、CLさんは説明に来ているわけではないので、という先生のコメントは耳が痛かったです。

・口頭試問では、論理的にわかりやすくご自身の面談を客観的に説明しておられてまさにお手本でした。

今回も貴重な時間を共有させていただきまして、本当にありがとうございました。

ここに掲載されていなくてもすごくいいメッセージを書いてくださっている方はまだまだたくさんいます。

できるだけ”多様な視点”になることを意識して掲載する文章を選んでいますので、

今回ここに掲載されなかったからと言って、ガッカリしないでください。

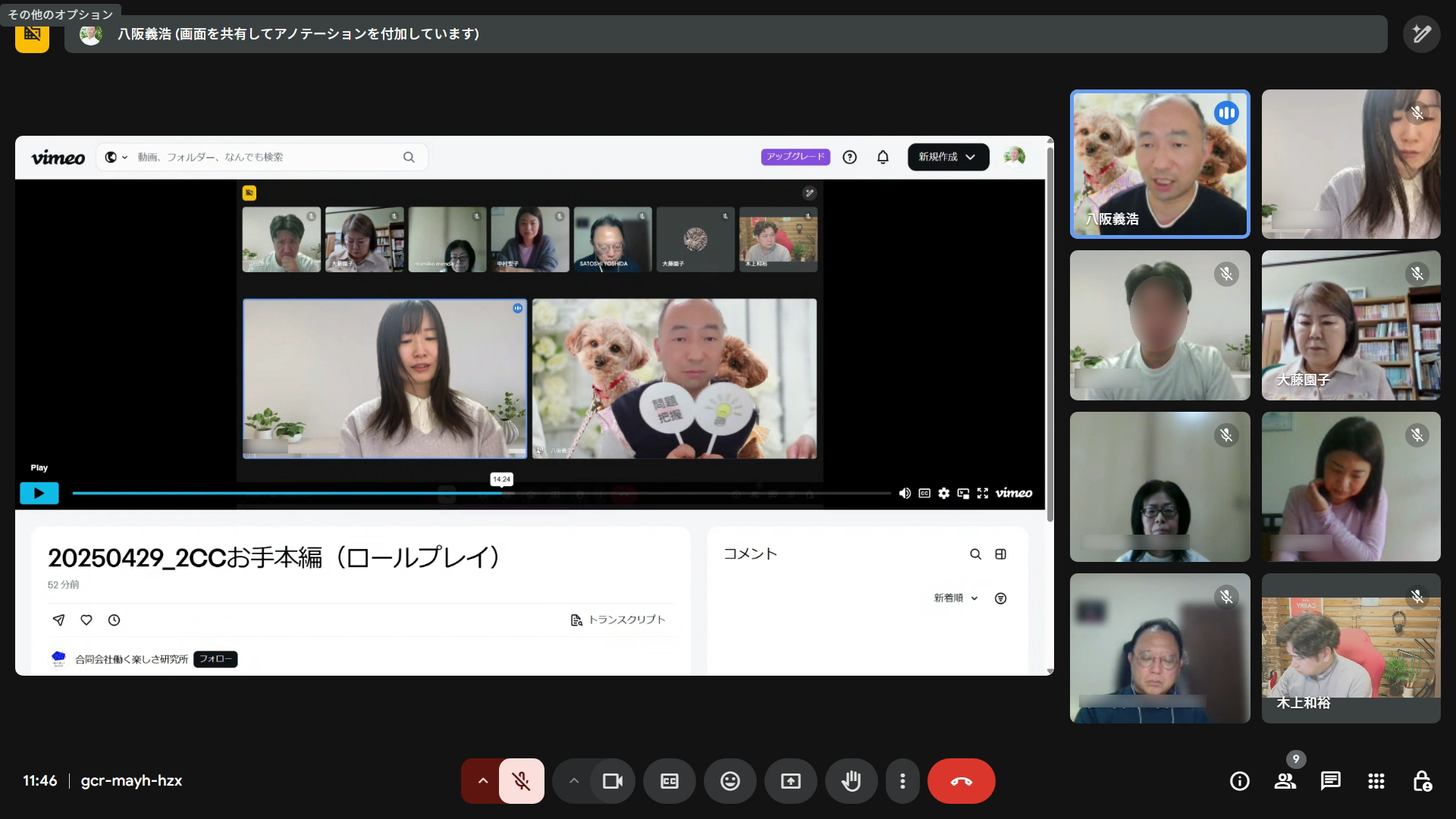

当日の講座の様子

アンケートにご協力をいただいたみなさま、ありがとうございます。

まだの方も、よろしければぜひご感想をお聞かせください。

今回もベストショットを撮影しようとサポーターから

ポーズをお願いしておりましたので、良い表情のシーンを切り取ってみました。

良い雰囲気で学べた様子が伝わりますでしょうか?

ロールプレイの最中や解説の様子なども画像にしてお伝えできると、

この記事で初めて『お手本編』の講座のことを知った方にも

どんな講座で、どんな雰囲気かイメージしていただけるかなと思っています。

1つの事例を実際にやってみて、その場で解説を加えていくスタイルですので、

頭も気持ちも新鮮なうちに、1級・指導者の視点が学べるのがこの講座の良いところです。

本講座は一定の受講条件がありますので、

まだ『面接準備編(B-1)』を受講していない方はまずはそちらの受講が先になりますが、

発展・応用版のレベルの高い講座として、ぜひ『お手本編』の受講を楽しみにしながら

学びを深めていっていただければ幸いです。

この温かくも気付きの多い講座で、ぜひ一緒にCCとしての技量を磨いていきましょう!

それでは、今回はこのあたりで。また次の講座でお会いしましょう。

2025年度の2級CC技能検定対策講座のご案内

弊社が企画・運営する2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座について、

弊社ならではの特長やメリット、お客様の声、よくある質問(Q&A)などを

わかりやすくまとめたページをご用意いたしました。

特に、弊社では「面接準備編」の講座の受講から始められることをお勧めしています。

「面接準備編」では、最難関とされる実技試験(面接)の突破に向けて、

絶対外せない大事な視点や、熟練レベル(2級)にふさわしい考え方や姿勢を

きちんと身に付けることを目的として企画・設計している内容です。

初めて試験にチャレンジされる方はもちろん、

何度挑戦してもなかなかうまくいかない方にとっても、

揺るがない足場を整え、困った時の拠り所がわかる内容です。

次の試験で合格したい!という方は、いきなり「面接指導編(ロールプレイ講座)」や

「事例読み解き編」などの実践編から入るのではなく、

しっかり基礎固めができる「面接準備編」から一歩ずつ学んでいってほしいです。

一部の講座は、オンラインストアでの動画販売もしておりますので、

講座形式での参加でも、動画形式でも、学びやすい方法をお選びください。

講座で参加されたい方と、オンラインストアの動画講座を購入して学びたい方、

それぞれに合わせてリンク先のボタンを下の方に用意しています。

※講座の場合、クリックすると開催日程カレンダーが表示されます。

表示されたページの中から、希望の日程をクリックしてください。

その後、詳細な内容などがご覧いただけるようになります。

みなさまの指導・支援ができる機会を心待ちにしております。

ぜひこの機会に弊社講座にお越しくださいませ。