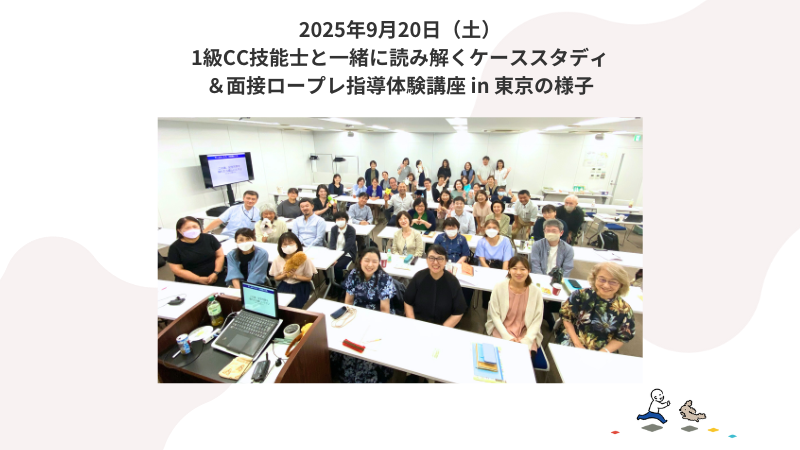

9月20日(土)に、この夏の新講座として

「1級CC技能士と一緒に読み解く

ケーススタディ&面接ロープレ指導体験講座 in 東京」

を開催いたしました。

こんにちは。働く楽しさ研究所・八阪です。

今回は「夏の5都市ツアー」と呼んでいた対面講座の最終回・東京開催分のご報告です。

参加者数が他の地域に比べて圧倒的に多く、50名以上の方にお申込みいただきました。

当日お越しいただいたみなさま、あらためてありがとうございます。

お知り合いの方に招待されて参加した方も多かったので、

「初めまして」の方もたくさんおられましたね。

弊社ならではの温かくも厳しい、わかりやすい言葉で、そしてクスッと笑える。

そんな緩急のついた学びの時間を味わってくださったなら嬉しいです。

会場の熱気もすごかったですよね。ペアワークの時のガヤガヤ感も楽しかったです。

それにしても、あれだけの人数で同じテーマを一斉に学ぶというのも

なかなか貴重な経験だったのではないでしょうか。

わたしは、大学の授業を担当していた時のことを少し思い出していました。

ちょうど、午前の読み解きでは学生の事例も出てきましたしね。

1つ1つの事例・言葉に対してどこまでCLの世界を想像できるのか、

質問をしたり、問題点に目を付けるときでも、自分本位の興味ではなくて

本当にCL第一になっていると言える状態で見れていたのか・関われていたのか。

今回の講座では、”支援の本質”がここにあるよ、というところをお示ししました。

ぜひ、参加されたみなさんは、今までの自分の支援者としてのあり方・姿勢を

この機会にしっかりと見直してみて欲しいです。

CCとして・プロとしての成長は、そこから始まりますからね。

それでは、今回の講座の振り返りをしていきましょう。

講座内容の振り返りは、stand.fmによる音声配信形式にてお届けしています。

ブログのように文章を読むのとはちょっと違った形式ですが

「ながら聴き」ができること、視覚を奪われないことなど、

音声ならではのメリットがありますので、上手に活用して復習してください。

「事例読み解き&個別指導体験講座」の振り返り

では、ここからは参加されたみなさまの感想・お声をご紹介します。

今回もたくさんの方からメッセージ・感想をいただきました。ありがとうございます。

ここでご紹介するメッセージはごく一部だけになりますが、

CCとして資質を高め、技量を磨こうという成長意欲を感じる

とても熱心な受講者さんの生の声です。ぜひみなさんにご覧いただきたいです。

参加された方の声

初めて参加させていただきましたが、「支援者としての本質」に触れる学びを得ることができ、非常に満足度が高かったです。

まず講座に入る前段で、「自分の話を聞いてもらえる関係が構築できていれば、勝手にCLは答えをくれる」というお話しがあり、その通りだと思った一方、そういった信頼関係を築く難しさを改めて感じました。CLは十人十色で、こうすれば信頼関係は築けるという答えはないのは分かるものの、では今回のケースの大学生Jさんと信頼関係を築くにはどう関わっていけば良いのか・・・こう考えること自体が、まだCLと同じ景色を見るに至っていないのでしょうか・・・。

講座内容としては、事例の読み解きのポイントで「三次元」で考えるという点が特に新たな気付きでした。私は面談が前へ進んでいるのか(=一次元)でしか考えられておらず、その「前へ進める」ということ自体が実はCLの立場にたっていない、という点を痛感しました。まず、CLの言葉一つ一つへの洞察や掘り下げの深さでは、例えば、「経済学部や法学部は就職に有利で良いなと思いつつ・・・」という一文を、私は、CLの固定観念でありなぜそう思ってしまうのかを問いかけてみたい、という程度にしか考えられませんでしたが、八阪先生は「危険」、文学部に入ったことを後悔してしまうのではないか、とまで推察されており、全く深さのレベルが違いました。

次に、CLの見ている世界を見る際の視野の広さにおいては、「・・・”Jさんは将来どうするの?”と聞かれたが答えられなかった」という一文を、私は、単に答えられなかった、という事実、表面的な言葉しか捉えられず、八阪先生が考える「本来答えられるハズなのに自分は答えられずどれだけ傷ついたか」まで想像ができず、視野の広さのレベルが違いました。

CLの過去・現座・未来を見通す奥行きの面でも、大学の学部選びの時に戻りたい、「文学を好きになってしまった私」という点まで見通すことは難しかったです。

誰のための面談なのか、支援者として、表面的なこと、一般論で片づけるのではなく、CLと同じ景色を本気で見て・感じて関わっていく責任を改めて感じました。貴重な学びの機会をありがとうございました。

今回初の対面講座をとても楽しみに参加しました。オンラインももちろん充実しているのですが、対面だとさらに充実感が増しやる気もアップする気がしました。今回は都合により午前のみの受講となりましたが、午後も参加したいと後ろ髪を引かれる思いで帰宅しました。

3次元でケース事例を読むという考えはまったくなかったので、今後は論述やロールプレイで、そう言った視点を持って話を聞き面談を進めていけるようになりたいと思います。

また、ワークでは自分と違う視点を実感し、その違いを受け入れ、新たな視点として考えることができました。あまり他人の解釈を見ることはないので良い刺激になりました。また、いただいた 1級向けの事例も大事に勉強し、今後に活かしていきたいと思います。

また、来年横浜でも開催とのこと。また八阪先生に会えるのを楽しみにしています。

学びが深まりました。

午前中の事例読み解きでは、自分がいかに単に文章から憶測していることに気づきました。

読み解くとはどういうことか、何のためにするのか、改めてというかはじめて、そうか!と自分の浅はかさを感じました。CLがどんな気持ちなのか、心の痛みや辛さ、中でも八阪先生が仰った「ため息聞こえるくらい感じたか」「何の話から始めてるか」「助詞や接続詞の使い方から現れる気持ち」など、学びが深かったです。また、色分けして整理すると見えてくるも整理しやすいと思いました。

午後のロープレでは、まずCLが話されたことの内容確認から入ってしまいました。今までの教えから当たり前のように、こういうことですね?と言っていましたが、先生のおっしゃる通り、CLからすると、これ何の時間?になると思います。それに、このために二級の試験では、長く話してくださる内容をメモが取れないので覚えなくてはに意識が行っていました。先生がおっしゃるように映画を観るように景色が見えたかというと、振りかえって考えますと、そんな私では、景色を見ようと、お気持ちを理解しようとしたとしても表面的だったと思います。

そのあとも、何で飽きたと思うのか、簡単な仕事だって思うのか、そう思うのはこれまでの積み重ねややりがいもあったのではと自分目線での言葉の投げかけをして、動けないとマイナスの言葉ばかりの方に、能天気な言葉をかけていたと思いました。聞くことを優先しているからせっかくお話ししてくださっているのにCLから見える景色を見落としていました。

また、苦し紛れで質問を重ねていたのでは?についても、これではCLに失礼で、この時間は何?CLが置き去りでした。閉じ込められいるという言葉に質問したことも、まさにCCの勝手な気持ちが出てしまい、なんて言えばいいんだろう、そのまで動けないんだと思って出た言葉でした。これでは、本当に未熟だと痛感しました。

動けない方には、あなたにはこう見えているんですね、あなたはこう感じているんですねと、味わって、言葉を相手の目の前に置くといいと質問の際に教えていただいた言葉や、理解者であること、聞いてくれる人、味方でいること、話せる場所であるこのを肝に銘じて行きたいと思います。ありがとうございました。

2級に合格してから初めて、八阪先生の講座を受講しました。以前より少しは進歩しているだろうと思っていましたが、今回も愕然としました。

CLの見ている世界を「見よう」としてはいましたが、どう感じているのかを自分ごととして、リアルに思い描けていないませんでした。また、CLが感じていることを自分の言葉で表現したときに、八阪先生と言葉とズレていることに気が付きました。おそらく、このズレは、「ハズレではないけれども、なんか違う」という違和感をCLに抱かせる危険性があるのではないかと思いました。

CLが大学に行き、他の学生がインターンシップの話をしているのを聴いてしまった時に、どのような思いになるか。自分は「いたたまれない」「自分だけ取り残させれている」「肩身が狭い」と表現していました。八阪先生は「同じグループ内で差があることを見せつけられている」、「学部による有利・不利」「将来像がある・ない」でいうと両方マイナスだと感じている。と表現されていました。

「見せつけられている」という受け止め方が出来ていないことに、大きな差を感じました。(当たり前ですが)自分はCLの心の痛みを、感じ取ることが出来ていませんでした。CLのため息の大きさを「耳で聴こえるように」感じたのかと問われ、頭を棒で殴られたようなショックを感じました。

CLの見ている世界を見ようとしてはいましたが、「心の痛み」を自分の中に抱くことが出来ていませんでした。2級に受かったと言っても、まだまだ、力不足、勉強不足であることを自覚させていただきました。自分の傾向として、まだまだCLの心情理解に向けた自分の心の感度が足りない、言葉にする時の表現をもっと精緻化する必要があると思いました。

さらに、自分は、行き詰まる時は「問題を解決できるように」「なんとか前向きな気持ちになってもらえる様に」という「CC中心の気持ち」が発動するのだ、ということが分かりました。CLはどうしたいのかをもっと突き詰めること。事実の積み上げで、ロジカルに考えること。そして心の視野を広げて、痛みを感じることが課題だと自覚しました。

頭と心が疲れた、濃密な時間でした。この学びが嬉しく、本当に受講して良かったです。1級を目指したくなりました。紹介した人が2人とも、お礼の気持ちを伝えに来てくれました。

「何でこんな事をしようと思ったのだろう?」

「あの発言は何の為にやったのか?」

「それが相談者第一になっているのか?」

今回、八阪先生のお話を聴かせていただいて私自身、最も学びになった言葉です。

私自身、キャリアコンサルティングの勉強を始めて10年程になります。これまで、仕事や技能検定試験において、相談者に何と発言したら良いのかわからなくなり、沈黙ができてしまうことを恐れ、苦し紛れに話題を変えてしまい、さらに自分自身が迷路にはまってしまうことが多々ありました。

「おそらく、自分は理解力が弱いのでは?」ぐらいにしか思っていなかったのですが、今回八阪先生のお話を聴かせていただき、冒頭の質問事項を考えてみたところ、相談者や試験官に動揺している自分自身を見せたくない、自分自身が試験に合格したい等、相談者第一ではなく、自分自身第一で面談していた事に気付きました。

また、上記とは逆に、相談者の為に方策を提案したのに、なかなかクライアントに受け取ってもらえない事も多々ありました。これもクライアントの為とは言いながら、私自身の独りよがりな支援になっていたのかもしれません。

先生が講座でお話しくださった、クライアントと面談中、「私は〜したい」という気持ちや考えが浮んだら、一旦立ち止まり、「目の前のクライアントはどうしてほしいのだろう?」と相談者第一の姿勢に立ち戻る姿勢を、実際の面談でも意識して活用したいと思います。

さらに、午前中のケース事例から相談者像を読み解く演習も、私なりには丁寧に事例を読んで、相談者像をイメージできているつもりでした。しかし「が」と「に」の否定表現や3次元の視点、そして何よりも相談者の目線に合わせて相談者を理解しようとする姿勢で臨むことで、目の前の相談者の顔の表情や息づかいまでもはっきりとイメージできるようになろうという先生の読み解きを聴かせていただき、私自身の読み解きの浅さを痛感しました。

今回、八阪先生の講座に参加させていただき、「相談者第一」の姿勢の大切さを学ぶと同時にその難しさも学びました。何年かかるかわかりませんが、面談時だけではなく、日常の会話でも意識して取り組むことにより、「わかる」だけではなく、「できる」ように努力していきたいと思います。

本日は、本当にお忙しい中、素晴らしい講座に参加させていただき、本当にありがとうございました。

八阪先生の講座を受講してから、私自身がCCとして変化している実感がありました。今回はその学びを、ぜひ仲間にも体感してもらいたいと思い、友人をお誘いして一緒に参加しました。

結果として、参加した友人も八阪先生のお人柄と熱意あるご指導に深く感銘を受けていました。残念ながらスケジュールの都合で参加できなかった仲間もいますので、次回の開催時にはぜひまたご一緒できればと思っています。

そして、美味しいお茶とお菓子の差し入れもありがとうございました。

【午前】

午前のケースは、大学生のJさん。大学生支援の経験がある私にとって、よく見かけるタイプの相談者だと感じました。就職活動が早期化・長期化する中で、意志を持って行動できる学生でも、必ずといっていいほどメンタルが落ち込む時期があります。Jさんも、これまで大切にしてきたはずの勉強に身が入らなくなっている状態でした。

その状況を「文学を好きになってしまった私」と一言で表現された八阪先生の洞察には、思わず唸りました。私はJさんの“今”の状態にはある程度対応できると感じていましたが、八阪先生は“過去(18歳)”と“未来(閉ざされている)”まで視野に入れておられました。

この「時間軸の奥行き」を持って支援する視点は、今後の私の課題です。さらに、講座の最後に、Jさんを担当したCCが指導を受ける内容をみたことで、私自身も「やってしまいがちな支援」に気づくことができました。

【午後】

参加者の方がCC役を担当してくざさり、まずは、その勇気と頑張りに心から感謝申し上げます。おかげさまで、深い学びを得ることができました。個人的には、今回のCCさんのように、丁寧にゆっくり話を聴いてくださる方に相談したいと、CL側として強く感じました。

このケースでは、肯定的アプローチを試みる場面がありました。多くのCCが選ぶ関わり方だと思いますが、重要なのはその後のCLの反応です。CLの語りに応じて、支援の方向性を柔軟に変えていく必要があることを学びました。

また、面談が行き詰まったときに「CCがどうしたいか」が前面に出てしまうという指摘は、私にとって大きな発見でした。だからこそ、CCは常に「なぜこの問いをしたのか」「なぜこの関わりを選んだのか」を自分で説明できる必要がある→これは、今の私の弱点でもあります。今後はこの部分を強化していきたいと思います。

この度の講座を通じてCLを真に理解するための観点を学び、自身のクセや不足していることを再認識する機会となりました。

ケーススタディの読み解きでは、CLを真に理解するために重要な一要素となる「CLが置かれている状況・観ている世界を鮮明に思い描く」ことを実践するうえで、誤った理解をしていたことが浮き彫りとなりました。私は、CLが大事にしてきた文学をご自身で肯定的に受け止めることができないことはお辛い心情だろうと考え、好きの深掘りをすることでお気持ちが緩和される可能性があるかもしれないと読み解きをしていました。一方で読み解きの解説にて、文学は将来に繋がらない・未来がない・何でこんな選択・興味をもってしまったんだろうとさえ思っているCLであると学び、私が解釈した内容でCLと対話した場合を想像したら率直にゾッとしました。

「読み解きの差は何か?」言葉1つ1つの洞察、掘り下げが浅いことが大きな要因だと捉えました。加えて、CLのお話のなかには、根拠や意味があるということを正確にキャッチアップ出来ておらず、私がCLだったらという勝手な想像を働かせていたことに気がつきました。“が’’は否定の1文字であり、直後に話すことの重みがプラスされるということをはじめ、根拠から読み解きできる力をもっと身につける必要性を感じました。

これらを理解し身につけることで、CLが訴えられていることが分からなくなり焦りに変わっていくといった不安定なご支援ではなく、安定感のあるご支援にも繋がると思いました。私自身の知識や実践力の向上がCLのご支援に直結することを今一度真摯に受け止めて精進したいと思います。

午後の面接ロープレ指導体験では、まずCC役をご対応くださった受講者様の進行が丁寧で、私がCC役をしているときは他者からどう映っているのか今後把握しておくこともCLと関係構築を進めていくうえでプラスになるなと感じました。

本題のなかで得た大きな気付きはCLに問いかけをする際は目的を持っていることが必要で、その目的はCCの疑問解消ではないことです。午前中の気づきのキーワード「根拠・意味」に「目的」が加わりました。総じてみると、CLのお話に集中しながら並行してロジカルに頭のなかで整理していくことはよりよいご支援に繋がることと感じ、トレーニングを積んで養っていきたいです。

ここに掲載されていなくてもすごくいいメッセージを書いてくださっている方はまだまだたくさんいます。

できるだけ”多様な視点”になることを意識して掲載する文章を選んでいますので、

今回ここに掲載されなかったからと言って、ガッカリしないでください。

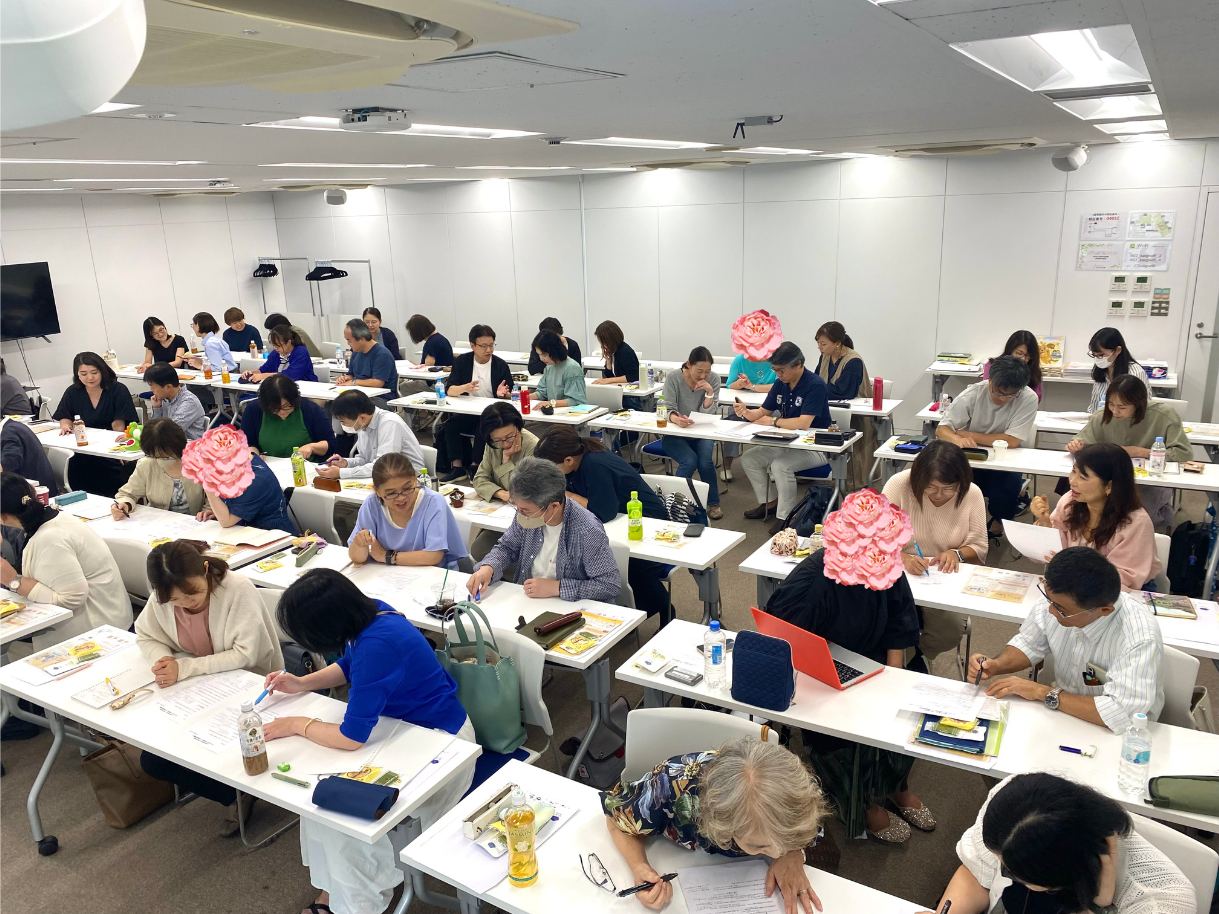

当日の講座の様子

たくさんの方が参加してくださったので、写真もいっぱい載せてみました。

みなさんそれぞれに一所懸命に学んでCL理解を深めようとしておられましたね。

お互いの見方・考え方をシェアする中での驚きや発見があったり、

解説を聴いてさらに大きな気付きを得て、自分自身のCL理解の広さ・深さを振り返ったり、

まさに学んで成長している最中の姿がお写真から伝わってくるでしょうか?

わたしは、今回の東京開催だけでなく、5都市ツアーの参加者のみなさんが

誰一人妥協したり手を抜いたりすることなく、真剣にこのCCというお仕事と向き合って

レベルアップしていこうという姿を見ることができたのが、本当に嬉しかったです。

そして何より、これから「良い支援ができるCCさん」が増えていく期待と、頼もしさも感じました。

講座後半のお疲れが出やすい時間の”遊び心”も良かったですよね。

ぬいぐるみさんたちも活躍してくれましたし、小ネタもいろいろお話できました。

また次の小ネタも仕入れておきますね(笑)

次回の本講座は11月のオンライン開催を予定しています。

こちらは主に5都市ツアーに参加できない遠方の方向けですが、

もちろん関東エリアの方の分のお席もご用意しております。

そして、来年の関東開催(2月・横浜と4月・東京を予定)でも

お会いできればいいなと思っています。ぜひまた、一緒に学んでいきましょうね。

それでは、今回はこのあたりで。