11/8(土)にGoogle meetを用いたオンライン形式で

「1級キャリアコンサルティング技能検定対策講座」

~面接実践編オリジナルコース・口頭試問編~

を開催いたしました。

こんにちは。働く楽しさ研究所・サポーターの石田です。

本日は、午前・午後と終日の講座でした。

私(石田)は、この日久しぶりに終日サポートをさせて頂きました。

終日机に向かうのは、いつぶりでしょうか(思い出せません) 笑。

みなさんの頑張りを見ると、運営側も元気をもらい頑張ることができました。

ありがとうございました。

そして本日参加された1級チャレンジャーの方、本当にお疲れさまでした。

今回開催した午前の部『面接実践編』では、

勇気のあるお二人の方がロープレ(SV役とCC役)をしてくださいました。

自分のそれぞれの課題に向き合いながらSV役をされており、

すごく前向きな取組みをされて感銘を受けました。

そして、本来なら3名のところ、今回はお二人でのロールプレイングの実施であったため

SV役の振り返りをする時間もしっかりあり、とても充実した時間になったのではないかと思います。

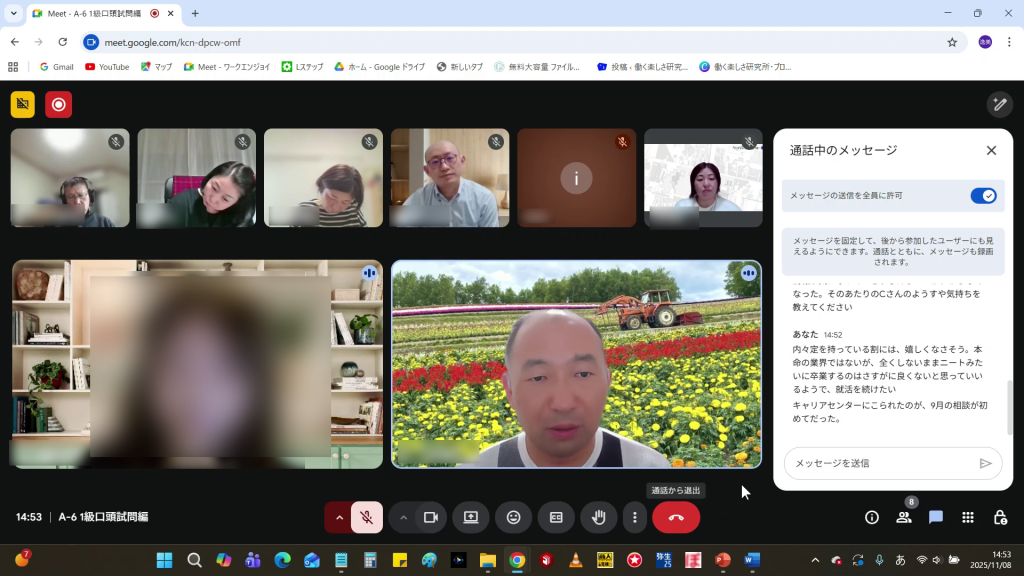

そして午後の部『口頭試問編』では、

一人ロープレをしていただき、それをもとに参加者の方が

【ロープレ代表≠自分がロープレをしていることを前提として】

どうやって口頭試問を問いていきますか?とみんなで考えていきます。

私(石田)もパニックになる・・・視点。

誰に視点が当たっている問いなのか。

みなさん「難しい」と思いながら、先生のアドバイスも受けながら

個人ワーク⇒グループワークを事例相談者視点で一生懸命に協力して紐解いてい励んでおられました。

…が、1時間経過後、口頭試問編は初めてさんが多かったため

やはり4名で導くのは難しい・・という八阪先生の判断から

今回”初”ですが、最後の1時間は各々で先生の胸を借り、

「今の自分なら、こう答えます」をぶつけ、それをもとに指導いただく形となりました。

”今”の自分の力をしっかり出し切り、本番にはしっかり自分の力を

出せるよう準備を今からされておられました。

今日のように、先生の胸を借りてぶつける機会はとても貴重で、

ありがたい内容ではなかったのでしょうか。(羨ましいと思う石田でした)

代表でロールプレイをしてくださった方をはじめ

今日貴重な時間を割いて来てくださったみなさま、ありがとうございました。

それでは、ここからは講座の中でも要点になった箇所を振り返ってみましょう。

講座内容の振り返りは、stand.fmによる音声配信形式にてお届けしています。

ブログのように文章を読むのとはちょっと違った形式ですが

「ながら聴き」ができること、視覚を奪われないことなど、

音声ならではのメリットがありますので、そこを上手に活用して復習してください。

「1級 面接実践編・オリジナルコース」の振り返り

「1級 口頭試問編」の振り返り

では、ここからは、今回の講座にご参加いただいた方のアンケート内容をご紹介します。

受講された方の意欲や熱意は、アンケートを通して講師も1人1人丁寧に確認しています。

今回の学びの内容をどれくらいの熱量で発信していけるのか、

考えを整理し・言語化する訓練と捉えている人と、

ただの回答だと思って適当に済ませる人とでは、頭の鍛えられ方が全然変わってきます。

いつもお伝えしていることですが、本気で1級合格を目指すのであれば、

上位5%に入るアウトプットをしようと、こだわって回答してくださるはずですね。

熱意ある受講者さんがどれくらいのものか、ぜひこの回答から感じ取ってください。

1級面接実践編オリジナルコース・口頭試問編 参加者の声

①まず、チャットを読み返し「なぜこの言葉を繰り返したのか」というご指摘にハッとしました。

今回のロープレでは、事例指導者視点の問題を把握したいという自分の気持ちが先立ち、「自分が理解したいから、覚えておくために繰り返している」ことに気がついたからです。理解を確認したり、事例相談者の話を促す目的でもなく、まして、理解しよう·共にあろうという姿勢を伝えようとする目的でもありませんでした。

今回のロープレでは、根本的に受容や共感ができていなかったことを自覚しました。

②さらに、承認と受容は異なるという点については、今回のロープレでは、まさに関係構築のために、承認(賞賛)をしていました。無理矢理に承認することで、事例相談者自身も「これでよかったんだ」と思ってしまい、成長から遠ざかってしまうと感じました。やってはいけないことを承認することの危険性を理解しました。併せて、承認したことで関係構築したつもりになって、受容をしていなかったことにも気が付きました。事例相談者の思いや考えも受け止めていませんでした。

③今後どう改善していくか、次のように考えました。①②を踏まえて、やはり、基本的態度は重要であり、形だけの偽りの傾聴をせず、真に受容し共感的理解をしようとすることは必ず意識したいです。併せて、事例相談者の思いを確認しつつ、前向きに振り返っていくためにも、事例相談者に焦点化することが必要と感じました。

事例指導者視点の問題把握のバランスは、まだ答えが出ませんが、少なくとも、今回のロープレのやり方は違ったと思います。私自身も自分がジャッチしようとするよりも、より良い関わりとは何か、どうすればもっとキャリアコンサルタントとして成長出来るのか、事例相談者とともに考えていければよいと感じました。

失敗した、上手くいかなかった、ロープレですが、実は、時々起こる、普段の相談での失敗パターンの要素が点在している気がします。同時に、うまくいくときに何ができているのか、少しだけ理解できたように思えます。

そういった意味で、今回のご講義は自分の今後の相談においても、非常に重要な学びを得ることができました。誠にありがとうございました。

2回目の参加(見学)でした。今回もありがとうございました。

初めて参加させていただいたときと同じ方のロープレを拝見しましたが、そのときとはまた違う気づきもあり、深い学びの時間となりました。

見学だとある程度気持ちに余裕もあり、「あ、今、事例相談者さんが自分のこと(なぜそうしようとしたのかとか、こだわっていること等々)に触れている。これを手掛かりに内省のお手伝いができれば、こちらが躍起になって気づいてもらおうとしなくても自分で課題に気付けるんだろうな。」と思う場面が何度かありました。

ただ、見ていて思うのは簡単。実際に自分が事例指導者役に臨むとなると、そんな余裕は全くなく、もがいてしまいます。

確かに試験という場が緊張を生むのは事実だと思いますが、「でも、試験で緊張するのは自分のことしか考えてないからだよね。事例相談って、事例相談者さんのための時間だよね。」と自分に釘を刺したくなります。

今こうして振り返りながら、以前自分の言葉で表現してみた「1級キャリアコンサルティング技能士を目指す理由」や「指導とは」などを読み返してみました。心の底から本気で事例相談者さんのための時間をつくることができるようになるには、やはり“あり方”に立ち返ってみる。これが何より大事ではないのかなとつくづく感じています。

うなりながら、変な汗をかきながら「自分の言葉で表現すること」これをまた改めてやってみます。それを通じて、今日の学びが自分のものになっていくのではないかと思っています。

まずは本日ロープレを担当してくださったAさん、八阪先生ありがとうございました。メンバーのBさん、Cさん、スタッフのみなさまにも感謝です。

八阪先生が講座の最後の方で「説明できるのがプロ」「なんとなく美味しくできた!ではダメ」と仰っていました。

講座のあと、あるテレビ番組を何気なく見ていました(「ジョブチューン」という番組です)。ミシュランの星を取るようなシェフ7名が某ファミレスのメニューに合格、不合格をつけていくものです。星を取っているシェフは、メニューに対して必ず「〇〇だから」「〇〇があったら」「なぜならば」と根拠を説明して合否の札を上げていました。ファミレスのシェフも星のシェフの鋭い質問に、味付けや食材選びの意図をきちんと説明できていました。

お互いの現場は違えど、プロ同士として合否の理由が明確に語られるので、納得ができていたように見えました。「これだ!」と八阪先生の仰っていたことが腹落ちしました。

(指導面談で)「できてたよぉ~」と優しく言ったところで、相手は「何が?どこか?どのように?」と疑問に思うでしょうし、そこを説明できなければ、再現もできなくなってしまいます。

今日はと言うか、今日もと言うか、私の対応はフワフワしているな、輪郭がないな、曖昧で核を摑めていない。摑めていないことを薄っすら分かりつつも、掴もうとしていない。分かった風でいるなと、ガックリしました。・・・が、現場に立つ者として、1級とか関係なく、このままでは目の前の方に不誠実です。対応に意図を持って、その意図を説明できるように、私自身がもがいていかなければいけないと思います。

今回の講座の感想とは少しずれてしまうかも知れませんが・・・。10年程、逐語を使ってのグループ勉強会に参加しています。自分の面談を逐語におこしてメンバーに検討をしてもらうものです。逐語はとても勉強になりますが、やはり多くの時間をかける中で、じっくり考えを整理したりするものです。私に圧倒的に足りていないのは、限られた時間の中で瞬時に対応することなのかも知れないと考えています。1級云々以前の問題かも知れません・・・。

「今は分からないから、あとで考えよう」的な思考になっているような気がしています。

正直、自分の理解不足さに凹み、暴食をしてしまいましたが、気持ちを切り替えて、目の前の方に誠実に関わっていけるよう、面接準備編(A-1)のテキストを読み直すところから始めます。

ロープレを拝見し、口頭試問の質問に対して自分なりに考えディスカッションに臨みましたが、八阪先生の言葉を聞いてそもそもの視点を間違えていることに気付きました。「できたこと・できなかったこと」について、事例相談者の対応に対して事実だけを取り上げてしまっており、単なる感想になってしまっていました。

八阪先生のお言葉やポイントにもあったように「誰のための相談で、指導者として事例相談者に対峙して事例相談者が成長・気づきたことは何なのか?」「CCとして何が問題なのか?」という視点が完全に抜けていたことに改めて気づかされ、「説明できることがプロ」であり指導者として大事な観点であることを見失っていたと実感しました。

指導者に相談しにきた、ということはどういうことなのか?目の前のCLに寄り添うという視点で考えた時、事例相談者はキャリコン2年目であって、その人なりに一生懸命やったけど上手くいかなかったという事実に対する気持ちに共感的理解を示していくことが大事であり、事例相談者にとっては、CLへの対応をふりかえり、事例相談者自身の気づきや学びにつなげていくことが指導者として求められているのだと改めて気づきました。

八阪先生が「自分の発する言葉が正解ではない」という前提を踏まえても、やはり八阪先生の言葉の選び方や表現は納得できる説明でありプロであると体感しました。自分なりの指導(伝え方)として考えた時、八阪先生から自分の視点・表現で良いと仰っていただけたことは自己肯定感が低い私にとって救いのような有難いお言葉でした。私が今後指導者としてCCを専門家として育成していくという一番大事で根本的な視点で考えた時、指導者を目指している自分が何だか恥ずかしく情けなく感じました

。しかし、それこそ独りよがりな指導者になってしまいますし、そうはなりたくはない。なぜなら対人支援を志し頑張っている事例相談者を大事に育成していきたい、目の前にいるCLの気持ちに寄り添えるCCになってもらえるように自分が指導者としてお手本になりたいという思いが強く湧き出てきました。

試験だからではなく、指導に説得力を持たせるためにまずは自分がお手本になって相手第一というCCとしての基本を実践していきます。八阪先生、スタッフの方々、SV役をしてくださったAさん、参加者の方々、本当にありがとうございました。

冒頭で見学者としての学習の視点で、「口頭試問で自分が答えるつもりで」と言うのがとても参考になりました。

私は面談全体のプロセスを把握しておくことが本当に苦手で、だからこそ口頭試問も苦手なんだろうと思いますが、(自分がCCをするときに、どういう面談だったか、というまとめを入れるのもすごく苦手)でも、自分自身がプレーヤーとして指導者を練習するときはなおさらテンパっているので、客観的に落ち着いて見れる見学者のときに、面接全体を捉える力を鍛えるのは打ってつけ。実際やってみて、十分把握できたとは言えないものの、少し全体を見る意識を持って、いつもとは違う視点で見学できたと思います。

特に分岐点を注意して見て、CCはなぜ抵抗をしているのか、SVはどんな意図で関わっているのか、実際の口頭試問でのSVをされた方とはずれてはいたりしたけれど、仮説を立てて見ると言う今までにはないトレーニングができました。CCが事例を説明ばかりするとき、CLが事柄ばかり話すときと重ねて考えてみると、CLが事柄ばかり話すときは、どちらかというとこちらも問題をどう解決するのか、という視点になりがちで、CL自体に焦点が当たらず、CCが事例ばかり話し、こちらもそれの中身を理解しようとしすぎることで、「この事例をどうするのか」という話になってしまうんだな、とつながってきました。

ただ、CL以上に、CCは理論武装というか、防備する力も強い気がしていて、だからこそ直接的な表現はあまりなくても、どういうことなのか、真の問題はなんなのか(最後の質問タイムのところであった、問題点がわかっていたのに、それを避けて、自分のやりやすい方で進めようとしたCCのように)もっともらしい言い訳をするのだが、それをそのまま真に受けることなく、ちゃんとCCを理解(しつつ問題も捉える)みたいな力が必要で、力不足を痛感したところでした(言い訳したくなる気持ちは受容しつつも見逃さない)。

関係構築はペースダウン、問題把握はペースアップ、特に問題の核心に触れる部分ではしっかりペースを落とす。ただ、関係構築はペースダウンはしても、決してブレーキではない(じっくり進んでいく)というところがミソな気がして、アクセルを踏みまくっても、結局信号に引っかかりまくったり、道を間違えUターンしたら、関係構築重視で確実に行くほうが早い、なんてことにもなりそうだと、思ってニヤニヤしてしまったところでした。

前回の試験では、ロールプレイで力尽き、口頭試問の余力がなく頭がまわらなくなってしまったため、口頭試問に特化した講座はとてもありがたいです。

ロールプレイをさせていただきましたが、前回の試験から復習が全くできておらず、ロールプレイの反省が強く残りました。絶望してからが本番なので、ここから全力を尽くします。

口頭試問に関しては、できたこと、できなかったことについて、事例指導者目線で回答していたため、事例相談者がどのように成長したかについて語るという新しい視点が持てたことが大きな収穫です。できなかったことは、まとめることができなかったが、これも事例相談者の気づきをどう促すべきだったのかを回答するということが理解できた。グループで検討するため、理解が進むし納得感は深いが、正解にたどり着くのにたびたび迷子になり、時間がかかってしまう。時間があっという間で、もう少しグループ検討を続けたい気持ちになった。

端的に回答することを意識していたが、具体的に根拠を交えて回答しないと具体的展開につながらないことも理解ができた。自身の口頭試問の間違いを知ることができたので、これからブラッシュアップしていきたい。

当日の講座の様子

アンケートにご協力をいただいたみなさま、ありがとうございます。

参加したみなさまが、講師の胸をしっかり活用し、メッセージも共有し、

参加したみなさんの良いところまでも、しっかり自分のものにしていく貪欲な姿勢を拝見して

「サポートも勉強も引き続き頑張ろう」と思いました。ありがとうございます。

本日の学びがきっといい結果につながることと思います!

働く楽しさ研究所一同、できる限りのサポートさせていただきますので、

またのご参加お待ちしております。

それでは、今回はこのあたりで。また次の講座でお会いしましょう。

2025年度の1級CC技能検定対策講座のご案内

弊社が企画・運営するキャリアコンサルティング技能検定対策講座について、

弊社ならではの特長やメリット、お客様の声、よくある質問(Q&A)などを

わかりやすくまとめたページをご用意いたしました。

特に、弊社では「面接準備編」の講座の受講から始められることをお勧めしています。

「面接準備編」では、最難関とされる実技試験(面接)の突破に向けて、

絶対外せない大事な視点や、指導者レベル(1級)にふさわしい考え方や姿勢を

きちんと身に付けることを目的として企画・設計している内容です。

初めて試験にチャレンジされる方はもちろん、

何度挑戦してもなかなかうまくいかない方にとっても、

揺るがない足場を整え、困った時の拠り所がわかる内容です。

次の試験で合格したい!という方は、いきなり「面接指導編(ロールプレイ講座)」や

「事例読み解き編」などの実践編から入るのではなく、

しっかり基礎固めができる「面接準備編」から一歩ずつ学んでいってほしいです。

2024年8月からはオンラインストアでの動画販売も始めましたので、

講座での参加でも、動画形式でも、学びやすい方法をお選びください。

講座で参加されたい方と、オンラインストアの動画講座を購入して学びたい方、

それぞれに合わせてリンク先のボタンを下の方に用意しています。

※講座の場合、クリックすると開催日程カレンダーが表示されます。

表示されたページの中から、希望の日程をクリックしてください。

その後、詳細な内容などがご覧いただけるようになります。

みなさまの指導・支援ができる機会を心待ちにしております。

ぜひこの機会に弊社講座にお越しくださいませ。