11/9(日)にGoogle meetを用いたオンライン形式で

2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座」

~面接準備編~

を開催いたしました。

こんにちは。働く楽しさ研究所・木上(きがみ)です。

本日実施した『2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座 面接実践編』は

少人数での開催となりました。こぢんまりしていましたが、

その分講師のメッセージも伝わりやすかったかと思います。

ご参加いただいたみなさま、ありがとうございます!

弊社の技能検定対策講座は受講者のみなさまにCCとして成長していただくことを狙いとしています。

それこそが合格への「一番の近道」となるからです。

一見すると遠回りに思えるかもしれませんが、実は最も真っ直ぐな道だと私たちは考えています。

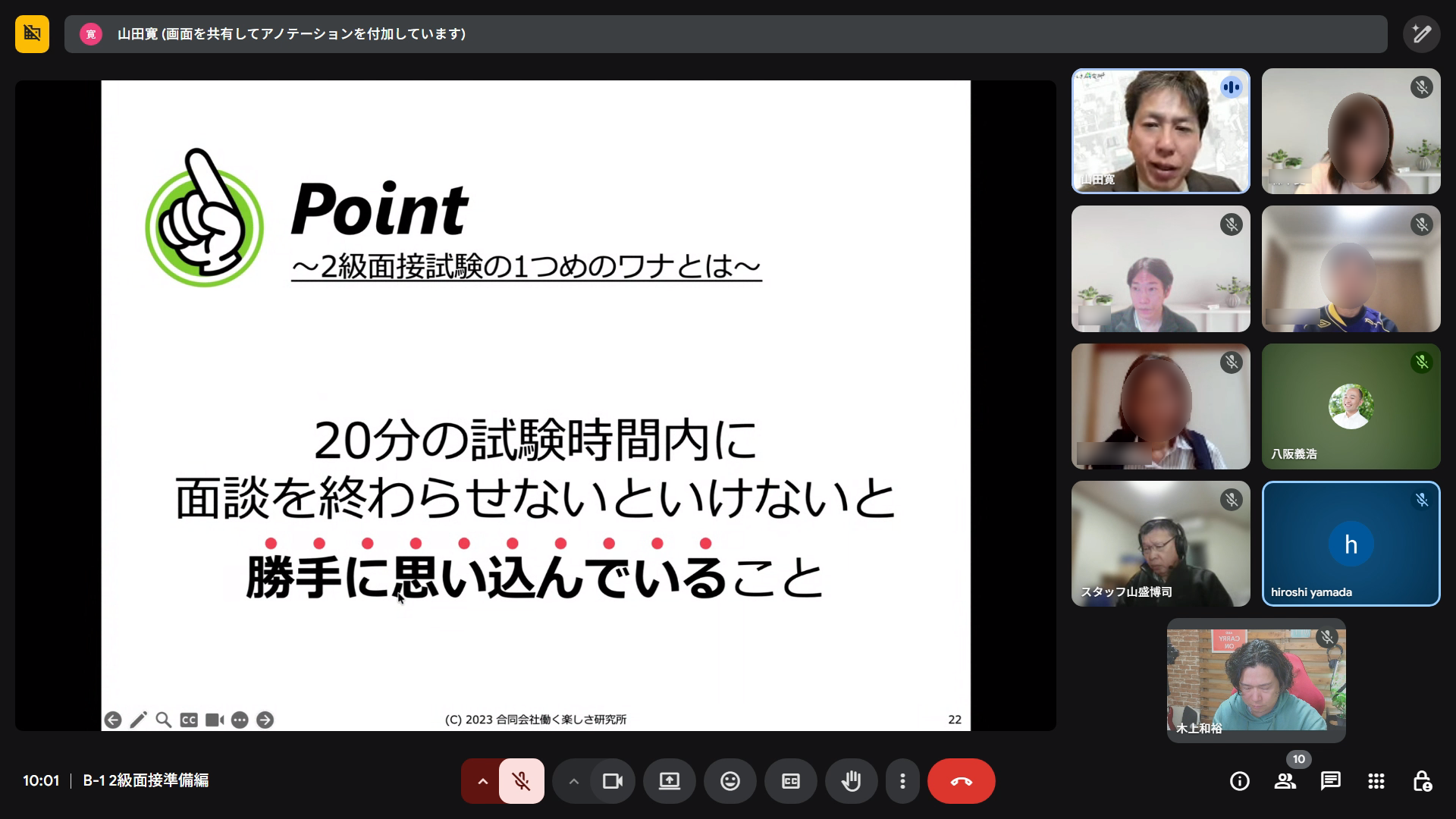

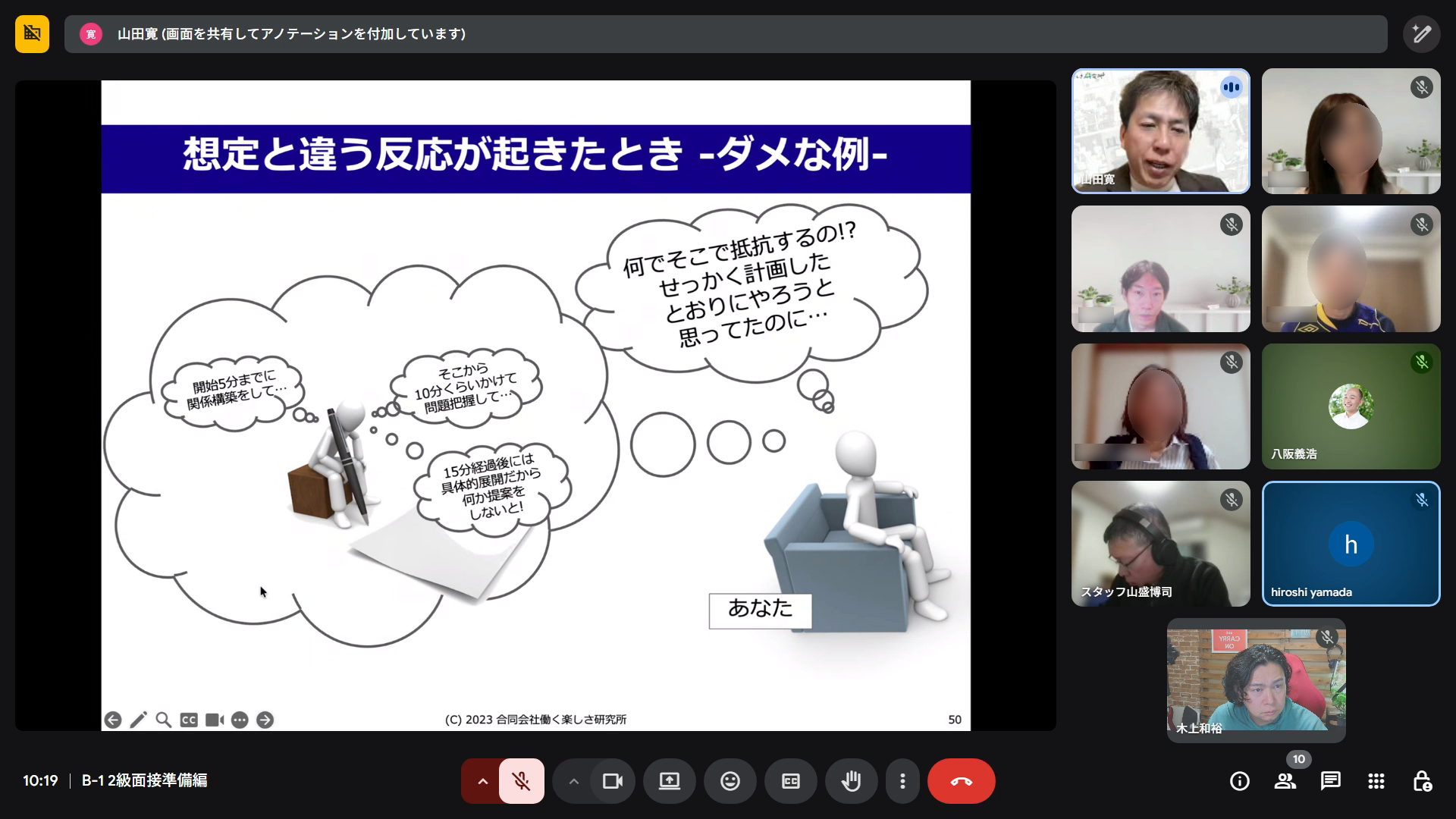

この試験を『試験然』として捉えてしまうと、20分という限られた時間の中で

「基本的態度を取りに行く」「関係構築を取りに行く」

「問題把握を取りに行く」「具体展開を取りに行く」

こんなポイント稼ぎの感覚で受験する事に繋がります。

CCが思うように面談が進めば大量得点できますが、そうはいきません。

※既に受験された方には大いに分かってもらえると思います(笑)

試験である以上、合格基準に向けて対策的に考えてしまう気持ちは理解できます。

しかし、2級の検定は「熟練レベルのキャリア相談ができるか」を測るものです。

だったら…熟練を目指して真っ直ぐ目指す以外に方法は無いと思います。

ですので、これからも合格に向けて真っ直ぐ進んでいただきたいです。

じっくり、しっかりと、学びを深めていただければ嬉しく思います。

それでは、ここからは講座の中でも要点になった箇所を振り返ってみましょう。

講座内容の振り返りは、stand.fmによる音声配信形式にてお届けしています。

ブログのように文章を読むのとはちょっと違った形式ですが

「ながら聴き」ができること、視覚を奪われないことなど、

音声ならではのメリットがありますので、そこを上手に活用して復習してください。

「2級面接準備編」の振り返り

では、ここからは、今回の講座にご参加いただいた方のアンケート内容をご紹介します。

今回も受講された方の意欲や熱意が伝わるメッセージが届いています。

このアンケートへの取り組み方1つとっても、その人の学びに対する意欲や本気度が

伝わってくるのではないでしょうか。

技能士試験の合格を目指すなら、自分の言葉でアウトプットすることへの

質・量へのこだわりは、ぜひ持っていて欲しいですね。

この記事を読んでいるみなさんも、本気で合格を目指す方のアウトプットの質を

ぜひ感じ取っていただけると嬉しいです。

2級 面接準備編 参加者の声

冒頭で「2級に受かる為の技術が受験日までに身につけられるかなと思っています」というような自己紹介をさせていただきました。講座が終わる頃には、そのような姿勢(技術に頼る姿勢)では2級技能士に受かるどころか、受験のスタートラインにも立てていないのと同じだ、とわかりました。

これまで、2級技能士は国家資格キャリアコンサルタントの上位資格なので、何かもっと高度な何かを駆使して受験に合格する、という漠然としたイメージがありました。ですが、‘相談者第一の姿勢を貫くことが大事と分かり、少々ほっとしたような、基本に立ち返ったような思いでおります。「これまでずっと悩んでいたけど、相談してよかった。またあの人に相談したい」と思っていただけるCCでいる、という大本、根っこのところをまず教えていただいてよかったです。これから面談練習など経験を積んでいきたいと思っていますが、迷ったり悩んだりした時はそこに立ち返って振り返りをしたいと思います。

4年前の国家資格キャリアコンサルタント実技試験で、まさに「ご家族には相談しましたか?」という質問を私から相談者に投げかけたところ、のらりくらりとかわすような態度ではっきりしない反応が返ってきたことをまざまざと思い出しました。あの時はなんとか合格をいただけたけれど、今後はアウトであることを明確に言っていただいて大変助かりました。

明日から学生の就活相談の場に戻りますが、相談者ときちんと向き合える状態になっているか、相談者第一となっているか、自身が聞きたいことを聞きたいタイミングで聞いてしまっていないか、心の中で確認しながら進めていきます。2級キャリアコンサルティング技能士に少しでも近づけるよう、日々の実践の場で一歩ずつ積み重ねていきたいと思います。

論述試験でどう記載、回答するかという前に、キャリコンが相談者の前に立った時、そのお気持ちや感情の揺れから、その人をどう見立て、同じ目線に立ち続けられるか。人の見方は無限で、広さ、深さを上げ続ける必要性を学んだ。ただ言うは易しで、なぜ相談者はそう見えてしまい、いつからなのかなど、人の見方を改めて学んだ。

33回の事例のこだわり一つとっても、自分の思う通りになれない自分。しかも努力をしてきた。その理解してもらえないという苛立ちに近い気持ちもありながら、動き続け、吐き出してもままならない。それこそがこの課題なのではないか?ということは、単に気持ちに寄り添うだけではないと思う。受容をし続け、客観的に返すことで、初めて相談者との関係構築や課題の入口に立てるものだろうと感じた。

言語化して回答することがまだまだ難しいことから、アンケートでは(講座の難易度を)やや難しかったと回答させていただいた。引き続き、自分でも考えて、回答してみたいと思う。

今回の講座を通して、「相談者第一」という言葉の実践的な意味を、改めて問い直す機会となりました。

これまで私は、筋書きを用意せず真摯に聴くことを何よりも大切にしてきました。ただ、講座での学びを通して気づいたのは、「傾聴している」と自分では思っていても、無意識のうちに自分のペースや目的を優先してしまう瞬間があるのではないか、という点です。

例えば、応募書類を添削する場面や理解が不十分な相談者に対して説明をする場面では、どうしても「教える」姿勢が中心になります。その時、私は相談者の理解を助けているつもりでいますが、実は「私が伝えたいこと」を優先し、相談者自身が何をわかりたいのか、どこで立ち止まっているのかを十分に確認しないまま進めてしまうことがあるかもしれません。

山田講師がおっしゃった「CLは競走馬ではない」という言葉は、まさにこの点を突いていると感じました。相談者を前に進めることが良い支援だと考えがちですが、その人が今どこにいて、どこに向かいたいのか、あるいは今は留まることに意味があるのか、その見極めと尊重こそが、相談者第一の本質なのだと理解しました。

また、「安定的に面談を行う」という熟練レベルの要件についても、自身の課題が明確になりました。時間的な余裕がない時や、相談内容が自分の得意分野からはずれた時、面談の質が揺らぐことがあります。どのような状況でも一定の質を保つためには、情報を伝える中でも、相談者自身が考え、自分なりの答えを見つけられるような問いかけを意識的に織り込んでいく必要があると感じています。

今回の講座で学んだことを、日々の支援現場で一つひとつ実践していきたいと思います。そして、自分のアウトプットの質にこだわり続けることが、熟練レベルへの道だと肝に銘じています。丁寧なご指導をありがとうございました。

当日の講座の様子

アンケートにご協力をいただいたみなさま、ありがとうございます。

まだの方も、よろしければぜひご感想をお聞かせください。

あらためてご参加いただいたみなさま、お疲れ様でございました!

講座は試験にまつわる思い込みをなくすといった内容が盛りだくさんだったと思います。

でも、講座内容を一言で表すならシンプルなんです。

「相談者第一。面談の主導権をCLから奪わないでね」と言い続けているだけなんですよね。

でも、合格したい欲がそれをさせないようにとノイズになってしまいます。

そんな煩悩(?)に負けずにCLと向き合うための考え方を学んでいただきました。

その基本姿勢が保てるようになれば、そこからがプロとしての技術を磨く段階になります。

他にもCCとしてしっかり成長できる講座をご用意していますので、是非ご参加ください!

(私のオススメは『面接お手本編』です。オンラインストアを覗いてみてください)

それでは、今回はこのあたりで。また次の講座でお会いしましょう。

2025年度の2級CC技能検定対策講座のご案内

弊社が企画・運営する2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座について、

弊社ならではの特長やメリット、お客様の声、よくある質問(Q&A)などを

わかりやすくまとめたページをご用意いたしました。

特に、弊社では「面接準備編」の講座の受講から始められることをお勧めしています。

「面接準備編」では、最難関とされる実技試験(面接)の突破に向けて、

絶対外せない大事な視点や、熟練レベル(2級)にふさわしい考え方や姿勢を

きちんと身に付けることを目的として企画・設計している内容です。

初めて試験にチャレンジされる方はもちろん、

何度挑戦してもなかなかうまくいかない方にとっても、

揺るがない足場を整え、困った時の拠り所がわかる内容です。

次の試験で合格したい!という方は、いきなり「面接指導編(ロールプレイ講座)」や

「事例読み解き編」などの実践編から入るのではなく、

しっかり基礎固めができる「面接準備編」から一歩ずつ学んでいってほしいです。

2024年8月からはオンラインストアでの動画販売も始めましたので、

講座での参加でも、動画形式でも、学びやすい方法をお選びください。

講座で参加されたい方と、オンラインストアの動画講座を購入して学びたい方、

それぞれに合わせてリンク先のボタンを下の方に用意しています。

※講座の場合、クリックすると開催日程カレンダーが表示されます。

表示されたページの中から、希望の日程をクリックしてください。

その後、詳細な内容などがご覧いただけるようになります。

みなさまの指導・支援ができる機会を心待ちにしております。

ぜひこの機会に弊社講座にお越しくださいませ。