3月15日(土)に、ZOOMを用いたweb形式にて、

「国家資格キャリアコンサルタント更新講習」

~学生・若者支援に関わるキャリアコンサルタントに本当に必要な面談技術と心がけ~

~シンプルで効果的な相談記録の書き方トレーニング~

を開催いたしました。

こんにちは。働く楽しさ研究所の八阪です。

この日は午前も午後も、開催数日前から2講習とも満席になる盛況ぶりで、

本当に多くのCCさんに学びに来ていただきました。

今回のテーマで更新開催するのはおよそ半年ぶりになるのですが、

これだけたくさんの方に期待していただけてることをありがたく思いつつ、

質の高い学びになるようにと、あらためて気合を入れて当日を迎えました。

参加者名簿を見ていると、2度目の資格更新を迎えている方も増えてきているようで、

CCとして学びを継続すること、自分の技量を高めることの大事さを

感じておられる方が増えてきている証なのかな、と受け止めています。

どちらの講習でも共通してお話をしましたが、

CCとして何のために学ぶのか?ということは講習の最初に話をしましたね。

わたしたちは、CLに対してより良い支援ができるようになるために学ぶのであって、

決して自分の利益(資格の保持・更新や今の職に留まることなど)のために

更新講習を受けるのではない、という部分です。

「相談者第一・相手第一」という対人支援職の一番の根幹に当たる部分ですが、

弊社の講習は、運営方針だけでなくて、学んでいただく内容の隅々にまで

この「相談者第一・相手第一」を徹底するという姿勢が行き渡っていたことに

気付いていただけた方も、たくさんいるかなと思っています。

学生という上下関係ができやすいCLに対して、

どこまで徹底してフラットでいられるように工夫や配慮をするのか、

相談記録という一見”CC側の業務”に思える物事に

どれほど「CL第一の姿勢」を盛り込んで取り組む必要があるのか、

参加した方の心に響くように、大事なことはしっかり力を込めてお話させていただきました。

弊社の更新講習は、ただ単に知識や情報を入れて終わり、

形式的に試験やレポートをして終わり、というものではありません。

CLのために、向上心を持って、自分の技量を高める努力ができる。

そんな誠実で真っ当なCCを育成するためのプログラムの一環として更新講習を実施しています。

この日参加されたみなさんも、ぜひ同じ想いを持って

これからの日々の相談・支援業務にあたって欲しいです。

さて、それでは、今回も更新講習の振り返りをしていきましょう。

講習内容の振り返りは、stand.fmによる音声配信形式にてお届けしています。

ブログのように文章を読むのとはちょっと違った形式ですが

「ながら聴き」ができること、視覚を奪われないことなど、

音声ならではのメリットがありますので、そこを上手に活用して復習してください。

「学生・若者支援」の講習の振り返り

「相談記録の書き方」の講習の振り返り

では、ここからは参加されたみなさまの感想・お声をご紹介します。

今回もたくさんの方からメッセージ・感想をいただきました。ありがとうございます。

ここで紹介するお声はごく一部だけになりますが、講習内容の復習に、

あるいはこの記事をきっかけにして弊社の更新講習参加の検討材料に、ぜひご活用ください。

参加された方の声

業務では日々当たり前にやっていて、深く考えた事が無かった相談記録でしたが、その意味について学びたいと思い参加させて頂きました。何より記録の書き方が結果、相談者の為という「相談者第一」に行き着く事に驚き、今まで相談後の後処理という価値観しかなかった事を反省致しました。どこかに相談者に見られない事や、上司がチェックする事は無いという甘さが有ったのかもしれません。文字数や掛けられる時間に縛られ、本来の意味に思い至りませんでした。

一方で、自分が特定求職者の相談に出会った時、相談記録に〇〇の方だが、〇〇の対応をしたら落ち着いて話してくれた、という文言が有り、とても有難く安心して相談出来た経験が有ります。その一文によって、面談時間が穏やかなものになり、その相談者との関係構築が0からでなく、1からのスタートになり、相談者にも良い影響が有ったのではないかと感じました。正に相談記録の賜物です。

SOAP記録は初めて知りましたが、実技試験の口頭試問と同様でびっくり致しました。やはりこの流れで考えて行く事が分かりやすく整理しやすいのだと感じました。そこに関係構築の具体策とその反応が有れば、次の面談がスムーズになり、相談者の安心にも繋がり効果大とのお話に納得致しました。

相談業務は話す事が支援の全てと思っていましたが、相談記録も大切な支援の一部という事を意識したいと思います。今迄は面談の事実を忠実に、しかも数字に特化する事が分かりやすいと誤解していました。最短で書く作業、から次に対応するCCの為、その先の相談者の為の記録を作る、という意識に変えて行こうと思います。継続支援の為、職場全体でも支援の共有が目標です。

本当に目から鱗でした。有難うございました。

1.これまでの私の相談記録とは

相談業務についてから15年程、「相談記録」について継続的に課題を抱えていました。

仕事で使用する相談記録は、どれも形式は決まっているものの、自由度が高いです。そのため、他の方が見ても分かるような内容を意識し、後は「時間」との闘いでした。しかし、この「時間」が私にとって一番の課題でした。書ける内容は沢山あるはずなのに、整理が追い付かず、1件あたりの記録に時間を要し、結果、定時間内に終わることができません。以前よりSOAP形式を独学で学び取り入れましたが、結局、理解できていなかったため、だらだらと感想と評価を記入しているような、ただの「メモ」状態でした。

2.本日の相談記録の書き方を学んで

今回の研修で一番印象に残ったのは、「相談記録を整理して書く能力が面談を構造的に捉える能力になる」ということです。裏を返せば、相談記録を整理して書けない私は、面談を構造的に捉える力が弱いということです。文字化できない=分っていない、と繋がります。

改めて、記録にも自己研鑽が必要ということが分かりました。いかに、面談時に、CLの言葉を要約できているか、抽出できるか、一層の訓練が急務となります。

3.感覚で書いていた記録から整理して書けるようにするためのポイント

(講習内容が多分に含まれているので割愛。参加した方のお楽しみです)

4.最後に

あれもこれも・・・と相談記録に残すのではなく、ハイライトに目をつけて書くことが、記入スピードアップにも繋がり、質の高い記録にもなるように思います。結果、CLへのより良い支援に繋がっていくものと本日学ぶことができました。

相談記録は、CLがより良く生きていくためのものです。自分本意になっていましたので、本日より意識改革を致します。

面談業務を行う場合も、現在は一人で担当しているので、誰かと面談内容を共有することはありません。そのため、記録を残す必要はないと考えていましたが、面談業務の品質管理のためにも必要であろうと、K-1の『事例検討と倫理』の講習を受けたことで考えるようになりました。

今回の講義では、特に、関係構築がどのように行われたかを残すことが重要と学びました。今の業務では誰かに共有する訳ではありませんが、一人一人、その時のアプローチは異なるため、ケースを記録して振り返ることで、新たに接する際のバリエーションを検討することに役立てられると考えています。

また、事実のみだけでなく、感じたことや見立てなども、それが事実の記載、見立ての記載とわかるように記録することは、今、携わっている研究開発業務において必要な記録のとり方と考え方が共通しており、キャリアコンサルタントの活動にその他での経験を活かせる事に気づきました。今後も、そういう視点を持って、品質を高めて行きます。

八阪先生、木上さん、スタッフのみなさま、本日はありがとうございました。

技能検定対策講座以来、3か月ぶりの受講でしたが、CCの基本姿勢を意識するための大変有意義な時間になりました。学ぶ側が受け身ではいられない貴社の講習は、更新のためだけではなく相談者とのカウンセリングにきっと役に立つと思い参加させていただきました。

自ら考え発言しグループワークでお互いの意見の質を高めていく作業は、性別年齢経験も異なる相手に対して、どう接すればよいかを考えつつ「フラットな関係性」を意識した接し方の訓練になり、信頼できる場所・人が揃ってこそ存在する時間であることを体感できました。

学生若者対象への支援で特に気を付けることとして、一般論や私個人の過去の価値観にとらわれることなく、相手の状態にあわせつつ未来志向での対応を意識したいと思います。また「相談してよかった」と思っていただける時間にするため自己決定できるよう相手の成長を見守る温かい気持ちを保てるよう心掛けたいと思います。

CCとしてできる支援が増やせるように、自信が持てるように学び続けますのでこれからもよろしくお願いします。

今回も受講させていただき、ありがとうございました。貴社の更新講習、全シリーズ受講できました。

今回の学生、若者支援の講習では、就労経験の有無で上下関係ができてしまいがち、ということを改めて学びました。また、課題をやらない学生には、できない事情や罪悪感も抱えているということを、理解しながら接することが重要だとグループワークを通して学びました。

私は、高校生のキャリア支援をさせていただいておりますが、学生に「今日は何も話したくないです」と言われ、オロオロした経験があります。

でも今日はお休みせず、来談されたと思い、沈黙にも耐えておりましたが、今日どうする?という質問を結構していたことが思い出されました。自分本意の考え方ゆえに、本当にまだまだだな、と反省してしまいました。

また、別の学生には「自分の頃は」という話を結構していたと思います。求人倍率や時間に関する考え方など、私の頃とは全然違うので、時代背景など、相談者の現状に留意しないといけないな、と思いました。「今後の将来がある学生に対して、ブレないような人間になって欲しいと思いつつ、学生や若い方からも学ばせていただいている、というマインドで相談業務に取り組んでゆきたいと思います。

普段頭の片隅で、学生さんが話しやすくする為にはどんな事に気をつけたら良いかと悩みつつ、深く自ら考えることを怠り、上司のマネをしてきたことを恥ずかしく思いました。

今回、相談者とCCの立ち位置の違いや、学生特有のリスクを理解したことにより、自分がどれだけ相談者に上から目線だったかと振り返っています。人生を背負う身、危険な行為です。

そもそも、相談者の中に答えはあるのに「教えて」と言われたら「答えてあげなければ」と、思っていました。自分の業務に矢印が向き、相談者自らに自己決定していただくことをないがしろにしていました。「方法」ばかり改善しなければと考えていたのです。

ESの添削にしても、ガンガン赤入れしていく上司に違和感を持ちながらも疑問をそのままにしていました。

八阪先生がしっかりご自身の答えを出していたのを見て、私はキャリコンとして自ら学び考える事を放棄していたのだと気づきました。

今回初心に戻り、相談者に寄り添うことを大切に心を開いていただく関係作り、受け入れていただき安心していただく言葉選びを、簡単ではありませんがグループワークで悩んだ時の様にきちんと向き合う時間が大切であると考えました。これからも学び続けます。

また、VUCAの時代を生き抜く為の教育を日々考え、電波を張り巡らせ知識をブラッシュアップさせてはきましたが、キャリア目線でキャリアコンサルタントとして出来ることとしては、考えたことがなかったのが現状です。私にできることを今回考える事により、小さなことでもやってみようと勇気が湧き、今は何が出来るのかを考えるのが楽しいです。

キャリコンになりまだ1年もたたず、未熟だし、経験もないしと、言い訳して行動をしていなかったのだと気づきました。少しずつ、小さな力でも誰かの為になれるよう日々勉強し、更に自ら行動できるようにしていこうと改めて胸に刻みました。

2024年度から職場の目標面談を担当しております。60名ほどの方々に1時間程度、立てた目標の理由や計画を伺い、どの様に進めていくのが良いかを一緒に考えております。記録はキーワードを残すようにしているのですが、振り返った際に「なんだっけ」や「どんな意図を感じたんだっけ」といった思い出せない内容もあり、面談記録の取り方を学びたいと講座の申し込みをしました。

今回の講座で気がついたのは、私が取っている記録はメモであり、面談記録ではなかったということです。進捗確認の面談時に前回話した内容がわからなくなってしまうことは相談者に対しても失礼な行為であったと反省しています。キーワードを残すだけでなく、発言した際の表情や言葉の熱量を残し、どんな思いでその目標を立てたのか、その目標を通じて何を達成したいのかを残しておくことが重要だと気付きました。

体系的には、SOAP記録でいうSはキーワードで残していたがOやAを記録せずにPを一緒に考えていたというこだと思います。

OやAは自分の頭を整理するためにも重要で、自分の考えを整理しておかなければ、相談者と一緒にPを考えることは同じ方向を向いていないことにも繋がる恐れがあり、非常に危ういことだったと思います。

相談者の心情を汲み取り、自身がどのように感じ、なんと声をかけ、どんな意図をもって目標達成に向けて計画を考えたのか、相談者にも伝わるような面談及び記録を取っていこうと思います。時間に追われて記録を残すことをさぼっていたのかもしれません。記録の重要性を実感できましたので真摯に取り組んでいこうと思います。

今回の『学生・若者支援』の講習(K-3)では、

①相談者にフラットに接していない

②相談者が最初どのようにキャリコンを見ているのかを考えていない

③相談者が、どのような思いでこの相談に来られたのかを考えるのを忘れる

という自分の課題を発見しました。

……

①相談者にフラットに接していない

近い将来にシンギュラリティが起こる可能性があるので自分の経験談は役に立たない。学生だけでなく他の年代の方でも、キャリアコンサルタントは未来に対してアドバイスすることなんてできない世の中にすでになっていると認識しました。

この認識により、助言のリスク・怖さを感じたのですが、その怖さを感じている自分は果たしてこれまで「相談者にフラットに接していたか」と考えてしまいました。アドバイスはしていなかったかもしれないけれど、態度は「支援してあげよう」というような、本当の意味でフラットではないマインドだったのではないかと思ってしまったのです。これを完全に手放す方法については、未だ答えが出ませんでした。

………

②相談者が最初どのようにキャリコンを見ているのかを考えていない

学生からはキャリコンが「権威」ある「大人」に見えてしまい、「背筋を伸ばして話を聞かないとまずい」と思ってしまう存在である。そんな中でキャリコンが安易にESを添削したりアドバイスをすると、「自分でものを考えられない大人になる可能性がある」というリスクを考えていませんでした。

キャリコンの振る舞いに対する問題を、問題として捉えていなかった。ここは、別の更新講習で習った、倫理綱領に沿った面談をすることと、相談者の周囲を取り巻く関係者の中にキャリコンの自分をおいてみたときに、「健全性」はどうなのかを意識することで、変えられそうです。

………

③相談者が、どのような思いでこの相談に来られたのかを考えるのを忘れる

2級CC技能検定対策講座の面接事例読み解き編/論述事例読み解き編の講座でも、相談者が、どのような思いでこの相談に来られたのかを時間軸で考えるワークをやりましたが、今回の事例を考えるときにそれを見落としそうになっていました。

相談者の時間軸を想像することで、共感的理解の解像度が変わるのに、つい、相談者が言ったことだけに目を向けてしまうクセが私にはあります。これも習慣づけをしなくては考えない自分がいるので、面談振り返り時に時間軸を描いてみるのを意識的にしないと習慣にならないと感じました。

ここに掲載されていなくてもすごくいいメッセージを書いてくださっている方はまだまだたくさんいます。

できるだけ”多様な視点”になることを意識して掲載する文章を選んでいますので、

今回ここに掲載されなかったからと言って、ガッカリしないでください。

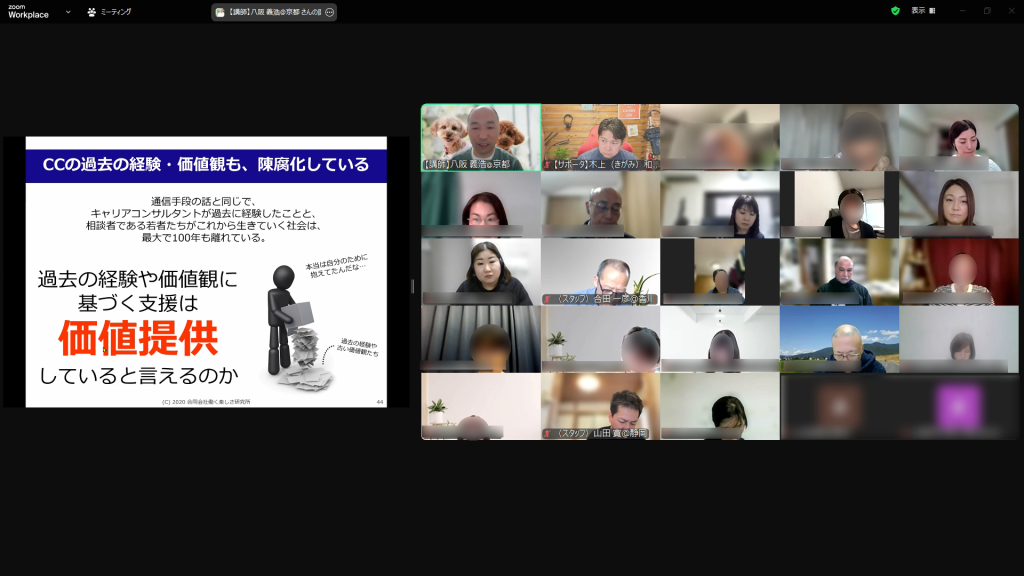

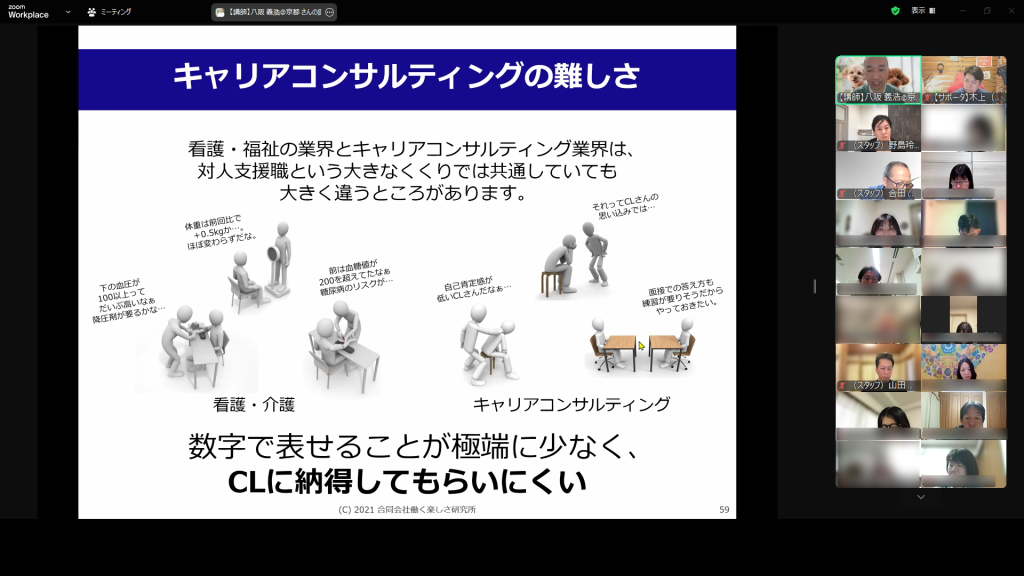

当日の講習の様子

アンケートにご協力をいただいたみなさま、ありがとうございます。

まだの方も、よろしければぜひご感想をお聞かせください。

パッと見て”賑やかな講習”だなということと、

すごく良い表情をしているシーンが多いなということが

この写真・画像から伝わるでしょうか?

講習では随所で「CCとしてのあるべき姿」という真面目なお話をたくさんしますので、

良くも悪くも真剣な、やや堅い表情になることもある分、

意図的に場がほぐれるようなシーンも創るようにしています。

せっかく同じことを学ぶならば、”楽しさ”も取り入れた方がいいですよね。

来てよかったな、今日はいい時間を過ごせたなと感じていただける、

そんな場創りも意識して講習を運営していますので、

この記事を興味を持ってくださった方は、ぜひ2025年度の講習にもお越しください。

みなさまとお会いできるのを楽しみにしています。

それでは、今回はこのあたりで。

弊社の国家資格CC更新講習 特集ページのご案内

弊社が企画・運営する国家資格キャリアコンサルタント更新講習について、

弊社ならではの特長やメリット、お客様の声、よくある質問(Q&A)などを

わかりやすくまとめたページをご用意いたしました。

この記事をご覧になって、「参加してみたいな」と思った方はもちろん、

まだ迷っている方や、他社と比較したい方も、ぜひ一度このページをご覧くださいませ。

詳しくは、以下の「国家資格CC更新講習のご案内ページはこちら」の

ボタンをクリックしてご覧ください。

みなさまのお越しを心からお待ちしております。